21. 神経筋接合部の伝達物質はアセチルコリンである

- アドレナリン , グルタミン酸 , セロトニン , ドパミンは脳内の神経伝達物質である

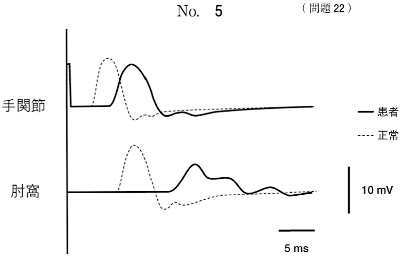

22. 正中神経における運動神経伝導検査の記録波形

- 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎が考えられる

- 手関節と肘窩で脱髄を示唆する伝導速度低下や時間的分散および遠位潜時の延長を認め , 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の所見を呈する

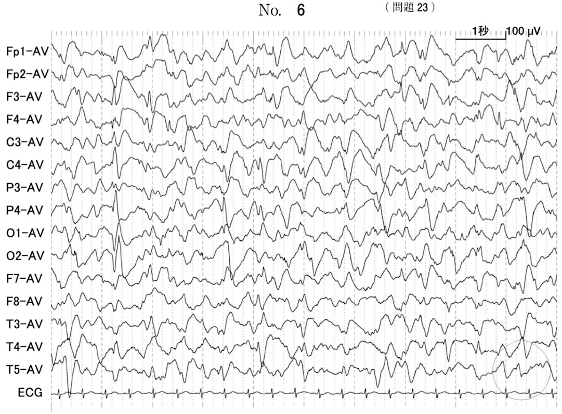

23. 脳波

- 振幅が多様な高振幅除波と棘波が無秩序に出現しておりヒプスアリスミアの所見である

- ヒプスアリスミアはWest症候群でみられる

24. 折り返し現象がみられたパルスドプラ波形の調整法としてゼロシフトをおこなう , PRFを上げる , 脈管と超音波のなす角度 ( 角度補正は60度以内 ) を大きくする , 送信周波数を下げるなどがある

25. 疾患−超音波所見

- 肝血管腫−カメレオンサイン

- 肝硬変−肝表面の不整や肝実質の粗雑化など

- 肝細胞癌−モザイクパターン

- 脂肪肝−肝腎コントラスト陽性・肝深部エコーの減衰

- 転移性肝癌−ブルズアイサイン

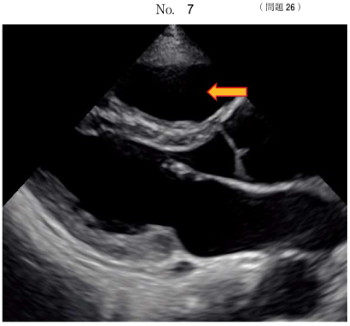

26. 心エコーの傍胸骨長軸像

- 矢印で示されるのは右室である

- 中央の壁構造は心室中隔でその下方に左室がみられる

27. 頸動脈超音波検査

- 狭窄部の血流速度は上昇する

- 腕頭動脈から右総頸動脈が分岐する

- 総頸動脈の外側に内頸静脈が走行する

- 低輝度プラークは脳血管の塞栓源になりやすい

- 内中膜複合体厚は1.1 mm以上から肥厚とする

28. 人体の磁気共鳴画像 ( MRI ) を得るために対象としている核種は水素である

- 人体の水分に多く含まれる水素原子の磁気的性質を利用して画像を作成する

29. 重炭酸イオン

- 腎尿細管で再吸収される

- アニオンギャップの計算式に含まれる

- 細胞外液中の陰イオンでクロライドイオン ( Cl− ) に次いで濃度が高い

- 代謝性アルカローシスで血漿濃度が上昇する

- 動脈血中濃度の基準範囲は22〜26 mmol / Lである

- AG=Na+− ( Cl−+HCO3− ) 基準範囲:12±2 mEq / L

30. 日本臨床化学会〈 JSCC 〉勧告法においてAST , CK , ALTは2つ以上の酵素反応を利用している

- ALP , γ-GT , LDなどはその酵素自身のみの反応を利用して測定する

31. α-アミラーゼ

- エンド型酵素である

- 胃酸により失活する

- 活性中心にCa2+を有する

- α-1 , 4グリコシド結合に作用する

- 唾液腺型は膵型より分子量が大きい

32. マーカー−疾患

- プロカルシトニン−細菌感染症

- 心臓型脂肪酸結合蛋白−心筋梗塞

- デオキシピリジノリン−骨粗鬆症

- アンギオテンシン変換酵素−サルコイドーシス

- N-アセチルグルコサミニダーゼ−尿細管障害

33. 酵素−分類

- キナーゼ−転移酵素

- アルドラーゼ−脱離酵素

- エステラーゼ−加水分解酵素

- デヒドロゲナーゼ−酸化還元酵素

- トランスフェラーゼ−転移酵素

34. 分岐鎖アミノ酸にはバリン・ロイシン・イソロイシンがある

- この3つのアミノ酸は必須アミノ酸 ( フェニルアラニン・ロイシン・バリン・イソロイシン・スレオニン・ヒスチジン・トリプトファン・リジン・メチオニン ) でもある

35. ビリルビン

- 極大吸収波長は450 nmである

- 4つのピロール環で構成される

- 酸化されるとビリベルジンになる

- 直接ビリルビンは尿中に排泄される

- 間接ビリルビンはHPLC法でα分画に検出される

36. ビタミン

- ビタミンAは皮膚・角膜の保護 , 視覚などに関与する

- ビタミンB6はリン酸と結合する

- ビタミンCはコラーゲンの生成に関与する

- ビタミンKは血液凝固因子の生成に必要である

- ビタミンB6はアミノトランスフェラーゼのホロ化に関与する

- ビタミンDは骨形成の促進に必要である

37. クロマトグラフィ−分離方法

- 逆相クロマトグラフィ−疎水性の差を使用する

- 吸着クロマトグラフィ−吸着力の差を利用する

- 分配クロマトグラフィ−分配係数の差を利用する

- ゲルろ過クロマトグラフィ−分子量の差を利用する

- アフィニティクロマトグラフィ−物質同士の親和性を利用する

38. 必須脂肪酸としてリノール酸 , α-リノレン酸 , アラキドン酸が挙げられる

39. 尿酸

- 腫瘍崩壊症候群で上昇する

- 遊離型として存在する

- ウリカーゼを用いた酵素法で測定する

- 高尿酸血症の臨床判断値に性差はない

- プリン塩基の最終代謝産物である

40. ビタミン−溶解性

- 葉酸 ( ビタミンB9 ) −水溶性

- レチノール− ( ビタミンA ) −脂溶性

- ピリドキシン ( ビタミンB6 ) −水溶性

- トコフェロール ( ビタミンE ) −脂溶性

- カルシフェロール ( ビタミンD ) −脂溶性

画像の出典:臨床検査技師国家試験 第71回 午後 別冊

■ 続きの解説は《 こちら 》