41. eGFR ( 推算糸球体濾過量 ) の計算には性別 , 年齢 , 血清クレアチニン値が必要である

- eGFR=194×sCr-1.094×Age-0.287 ( 女性は×0.739 )

42. 疾患−ホルモン異常

- 尿崩症−バソプレシン低下

- 橋本病−サイロキシン低下

- 褐色細胞腫−ノルアドレナリン上昇

- 慢性腎不全−PTH ( 副甲状腺ホルモン ) 上昇

- 腎血管性高血圧症−レニン上昇

43. LDアイソザイム

- 4量体である

- LD4は冷蔵で不安定である

- LD5は肝疾患で上昇する

- LD1の半減期は約80時間である

- 2種類のサブユニットからなる

| LDアイソザイム | 上昇で考えられる疾患 |

| LD1・LD2 | 心筋梗塞や悪性貧血など |

| LD2・LD3 | 白血病や筋ジストロフィーなど |

| LD2~LD5 | 悪性腫瘍など |

| LD5 | 急性肝炎など |

| アイソザイムの型 | 多く含まれる臓器 |

| LD1・LD2 | 心臓・赤血球・腎臓 |

| LD3 | 肺・骨格筋・肝臓 |

| LD4・LD5 | 肝臓・副腎・甲状腺 |

44. 飛行時間型質量分析〈 TOF-MS 〉法

- イオン化物質は超真空中を飛行する

- イオン化物質の電荷は飛行時間に影響する

- イオン化物質の飛行速度はエネルギー保存の法則から算出される

- イオン化物質はレーザーの熱エネルギーへの変換により引き出される

- イオン化にはマトリックス支援レーザー脱離イオン化〈 MALDI 〉法が汎用される

45. 薄切で切片に傷ができる場合の対処法として刃の位置を変えたり , 刃を取り替えることが挙げられる

- 薄切時に切片に傷ができる原因として , 組織片内に石灰化などの硬い部分があったり , 替え刃の刃がこぼれていたりするなどがある

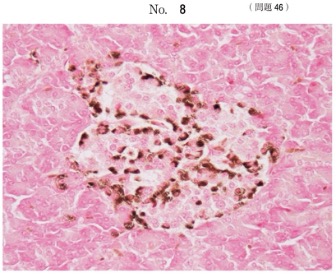

46. 膵臓の特殊染色

- Grimelius染色である

- 中央の茶褐色〜黒褐色に染まっているのはランゲルハンス島のA細胞である

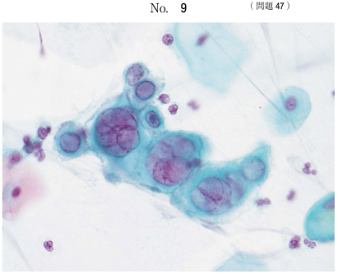

47. 子宮頸部細胞診のPapanicolaou染色標本

- ヘルペスウイルス感染が考えられる

- 細胞質はライトグリーン好染性で多核 , 核の圧排像 , 核縁肥厚およびすりガラス状の核などの特徴を示している

48. 細胞内小器官

- 核はDNAを格納し細胞の活動を制御する

- 細胞膜は脂質二重層の構造を持つ

- リボソームは蛋白合成の場である

- ゴルジ装置は蛋白質に糖鎖の付加をおこなう

- ミトコンドリアは独自の遺伝情報を有する

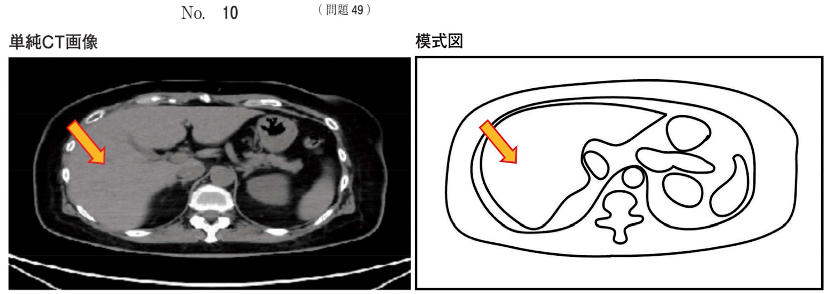

49. 上腹部の単純CT画像 ( 第12胸椎の高さの横断面 ) とその模式図

- 矢印で示されるのは肝臓である

- CT画像では上側が腹側 , 下側が背中側 , 左が患者の右側となる

- 模式図の矢印で示される臓器は腹部で最も大きい肝臓である

50. 創傷治癒

- ケロイドは硬い組織である

- 肉芽組織は毛細血管が豊富である

- 創傷面が大きいほど瘢痕が形成されやすい

- 二次的治癒では肉芽組織に依存して創傷が修復される

- 二次的治癒は異物や細菌で汚染された創傷の治癒である

51. 病理解剖

- 遺体に畏敬の念を持つ

- 臨床経過の把握は必須である

- 感染の危険性があることを認識する

- 準備が整うまで遺体は冷蔵庫に保存する

- 死後変化を少なくするため速やかに実施する

52. 術中迅速組織標本作製で最初におこなうのは切り出しである

- 切り出し後 , 液体窒素で急速に冷凍し , 凍ったままの組織をクリオスタットで薄切し , 染色する

53. 免疫組織化学染色の検査対象となるのは蛋白質である

- 免疫組織化学染色は腫瘍マーカーや免疫グロブリン , 病原体などの抗原 ( 蛋白質 ) を特異的に検出する

54. 細胞学的検査法の特徴

- 患者への侵襲が少ない

- 検体採取が容易である

- 液状検体の検査ができる

- 腫瘍の病期は確定できない

- 腫瘍の組織型を類推できる

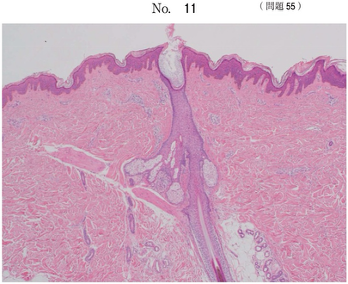

55. HE染色標本

- この臓器は皮膚である

- 表皮と真皮 , 中央には毛や毛包 , 皮脂腺の存在が確認できる

56. アスベストばく露と関連する腫瘍に悪性中皮腫や肺癌がある

- 非悪性病変ではびまん性胸膜肥厚や石綿肺などがある

57. Alzheimer病はアミロイドβ蛋白の沈着を特徴とする疾患である

- アミロイドβ蛋白は健常者の脳にも存在し , 通常は短期間で分解 , 排出されるがこれが蓄積されると老人斑と呼ばれ , Alzheimer病の脳内の組織学的特徴とされている

58. 電子顕微鏡

- 走査型電子顕微鏡 ( SEM ) :導電染色 ( タンニン酸処理 ) → 固定 ( 前固定:グルタルアルデヒド , 後固定:オスミウム酸 ) → エタノールで脱水 → 酢酸イソアミルで置換 → 臨界点乾燥・凍結乾燥 → 金属イオン蒸着

- 透過型電子顕微鏡 ( TEM ) :固定 ( 前固定:グルタルアルデヒド , 後固定:オスミウム酸 ) → エタノールで脱水 → 酸化プロピレンで置換 → 樹脂包埋 → ウルトラミクロトームで超薄切 → 酢酸ウラン染色 ( 電子染色 )

- 超薄切の工程があるのは透過型電子顕微鏡 ( TEM ) である

59. 自動血球計数装置

- 散乱光法は白血球分画の分類に適する

- 血小板数の測定に破砕赤血球が影響する

- ヘモグロビンの測定では溶血処理をする

- 赤血球数測定において白血球の影響は小さい

- 目視のほうが正確に血球の形態異常を判別できる

60. 末梢血検査で赤血球数200万 / μL , ヘモグロビン濃度7.5 g / dL , ヘマトクリット値24.0%を認めた.

- 原因の特定に有用な検査項目は葉酸やビタミンB12の測定である

- 平均赤血球容積 ( MCV ) は Hct ( % ) ×10 / RBC ( 106 / μL ) で計算され , 120 fLである

- 高度の大球性貧血であり , 葉酸またはビタミンB12欠乏による巨赤芽球性貧血が疑われる

画像の出典:臨床検査技師国家試験 第71回 午後 別冊

■ 続きの解説は《 こちら 》

タイトルとURLをコピーしました