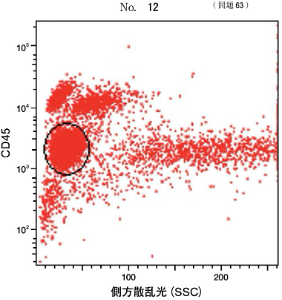

61. APTT延長を認めたため , APTTにてクロスミキシング試験を実施した. 結果を表に示す.

- 抗リン脂質抗体症候群が考えられる

- 患者血漿のAPTT延長が正常血漿によりほとんど補正されておらず , 凝固因子阻止パターンである

- クロスミキシング試験はAPTTなどで延長を示した患者血漿と各凝固因子活性が正常である健常人 ( 正常 ) 血漿を混合すると , 凝固因子欠乏により凝固時間が延長している場合に凝固因子が補充され凝固時間延長が改善される

- 凝固時間延長が改善されない場合には患者血漿中の凝固阻止因子 ( 抗体 ) の存在を示す

62. 血清にはフィブリノゲン ( 第I因子 ) などの血液凝固因子は含まれない

- 血液が凝固した後の上清 ( 血清 ) には血液凝固因子が含まれないため , 凝固系の検査では血漿を用いる

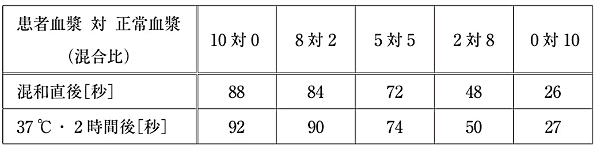

63. 骨髄穿刺液のフローサイトメトリ法のCD45ゲーティングを示す.

- 図の黒い円で囲まれている部分の細胞は骨髄芽球である

- 図の黒い円で囲まれているCD45弱陽性の領域にはリンパ球などと区別できる形で骨髄芽球が認められる

- CD45ゲーティングは成熟リンパ球や単球がCD45強陽性 , 正常な幼若細胞を含む病的芽球がCD45弱陽性であることを利用する

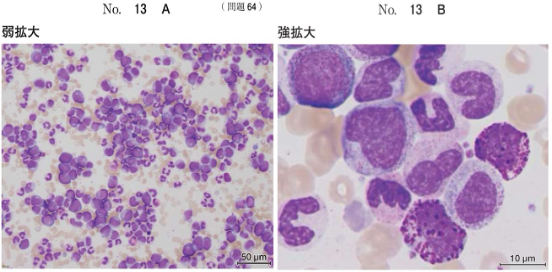

64. 28歳の男性. 血液検査で異常を指摘されたため来院した. 血液所見:白血球199,000 / μL , 赤血球228万 / μL , Hb 8.2 g / dL , 血小板25.7万 / μL . 末梢血のMay-Giemsa染色標本の弱拡大写真と強拡大写真を示す.

- 染色体検査で予想される所見はt ( 9 ; 22 ) である

- 末梢白血球数が著増しており , 顆粒球系の各段階の細胞を認め , 慢性骨髄性白血病の症例と考えられる

- 慢性骨髄性白血病のほとんどにフィラデルフィア染色体 ( 9番染色体と22番染色体の相互転座 ) を認め , キメラ融合遺伝子BCR-ABLが本疾患の発症に関連する

表は横にスクロールできます ▶

| 関連疾患 | 転座 |

| 慢性骨髄性白血病一部の急性リンパ芽球性白血病 | t ( 9 ; 22 ) |

| 急性前骨髄球性白血病 ( M3 ) | t ( 15 ; 17 ) |

| 急性骨髄性白血病 ( M2 ) | t ( 8 ; 21 ) |

| バーキットリンパ腫 | t ( 8 ; 14 ) |

| 濾胞性リンパ腫 | t ( 14 ; 18 ) |

| マントル細胞リンパ腫 | t ( 11 ; 14 ) |

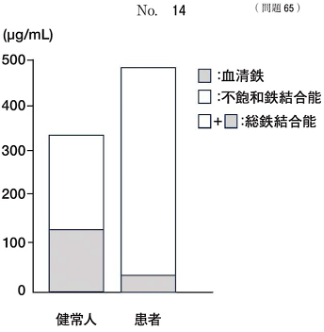

65. 血清鉄と鉄結合能の関係を示す.

- この患者で考えられるのは鉄欠乏性貧血である

- 血清鉄の低下 , 総鉄結合能と不飽和鉄結合能の増加を認める典型的な鉄欠乏性貧血のパターンである

66. 真性赤血球増加症における検査項目とその結果

- 血清LD−高値

- 赤血球数−高値

- NAPスコア−高値

- 血清ビタミンB12−高値

- 血清エリスロポエチン−正常〜低値

67. PAI-1欠損症は線溶亢進による出血傾向を認める先天性疾患である

- PAI-1はプラスミノゲンアクチベーターを阻害することにより線溶反応の開始段階を制御する

- プロテインS欠損症 , 高ホモシステイン血症 , プラスミノゲン欠損症 , アンチトロンビン欠損症は血栓傾向を惹起する

68. 消毒薬−水準

- フタラール−高水準

- ポビドンヨード−中水準

- クロルヘキシジン−低水準

- 消毒用エタノール−中水準

- 次亜塩素酸ナトリウム−中水準

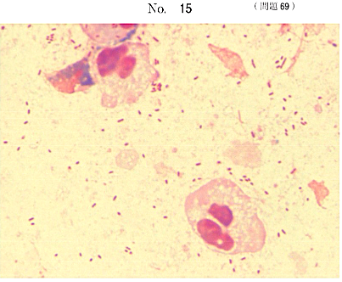

69. 市中肺炎が疑われた患者の喀痰のGram染色標本を示す. 分離菌はヒツジ血液寒天培地に発育しなかった.

- Haemophilus influenzaeが考えられる

- 多形性 ( 菌体の大きさや太さがバラバラ ) で小型のGram陰性短桿菌を認め , ヒツジ血液寒天培地で発育しなかったことからHaemophilus influenzaeが考えられる

- Haemophilus influenzaeはX因子とV因子を要求するためチョコレート寒天培地で培養する

70. 抗菌薬−作用機序

- キノロン系−DNA合成阻害

- サルファ剤−葉酸合成阻害

- カルバペネム系−細胞壁合成阻害

- ホスホマイシン系−細胞壁合成阻害

- テトラサイクリン系−蛋白合成阻害

71. ウイルス−核酸

- インフルエンザウイルス−RNAウイルス

- サイトメガロウイルス−DNAウイルス

- デングウイルス−RNAウイルス

- ヒトRSウイルス−RNAウイルス

- ムンプスウイルス−RNAウイルス

72. 細菌−毒素

- Clostridioides difficile−トキシンA , トキシンB

- Clostridium botulinum−ボツリヌス毒素 ( 神経毒素 )

- Enterohemorrhagic Escherichia coli−ベロ毒素

- Staphylococcus aureus−表皮剥脱毒素 , toxic shock syndrome toxin-1 ( TSST-1 )など

- Streptococcus pyogenes−ストレプトリジンO ( S ) , 発赤毒素など

73. Cryptococcus neoformansとCryptococcus gattiiに共通する生化学的性状としてウレアーゼ産生が挙げられる

- このほか , Cryptococcus neoformansとCryptococcus gattiiに共通する性状として生体内では酵母型で存在すること , 発芽管や仮性菌糸は形成しないことなどがある

74. 耐性菌−耐性となる薬剤

- BLNAR−アンピシリン

- ESBL産生菌−ペニシリン系 , セファロスポリン系 , モノバクタム系など

- MDRP−イミペネム ( カルバペネム系 ) , アミカシン ( アミノグリコシド系 ) , シプロフロキサシン ( フルオロキノロン系 )

- MRSA−ペニシリン系 , β-ラクタム系など

- VRE−バンコマイシン

- メロペネムなどのカルバペネム系抗菌薬はESBL産生菌治療の第一選択薬である

75. 風疹ウイルスに妊婦が初感染すると胎児に先天性風疹症候群のリスクが高まる

- トキソプラズマも同様に先天性トキソプラズマ症のリスクが高まる

76. 血液培養で検出された場合 , 汚染菌である可能性が高いものにCutibacterium acnes , Bacillus 属 ( B.anthracisは除く ) , Corynebacterium属 , CNS ( コアグラーゼ陰性ブドウ球菌 ) などの皮膚常在菌がある

- 特にCNS ( コアグラーゼ陰性ブドウ球菌 ) は血液培養のコンタミネーションで最も多くみられる菌である

77. 微生物検査において担当医師に緊急連絡を要する検査結果

① 血液や髄液などの無菌材料から菌が検出された場合

② 感染症法で届け出が必要な場合

- 喀痰からのMycobacterium tuberculosisの検出 ( 2類感染症 ) や糞便からの腸管出血性大腸菌の検出 ( 3類感染症 ) など

- カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 ( 5類感染症 ) やバンコマイシン耐性腸球菌 ( 5類感染症 ) などの特殊な薬剤耐性菌の検出など

- これらは所謂パニック値であり , 直ちに医師に報告する

- 血液からStreptococcus pyogenesなどの溶連菌が検出された場合 , 劇症型溶血性レンサ球菌感染症の可能性があり速やかな治療が必要である

78. 染色法−対象となる微生物

- 墨汁法−Cryptococcus neoformans

- KOH法−Trichophyton rubrumなどの皮膚糸状菌

- Grocott 染色−Pneumocystis jiroveciiなどの組織中の真菌

- Giménez染色−Legionella pneumophila

- Ziehl-Neelsen染色−Mycobacterium tuberculosisなどの抗酸菌

79. 急性期反応性蛋白にCRP , ハプトグロビン , セルロプラスミン , α1-アンチトリプシンなどがある

- 急性炎症ではアルブミン , トランスフェリン , トランスサイレチンなどは減少する

80. 血清の非働化により失活する補体成分はC1 , C2 , C5 , C8 , C9 , B因子である

- 血清の非働化とは , 血清中の補体成分を不活化するために加熱処理 ( 56℃ , 30分 ) をすることである

画像の出典:臨床検査技師国家試験 第71回 午後 別冊

■ 続きの解説は《 こちら 》