21. 正常な神経細胞の静止膜電位は−70 mV前後である

- 心筋は−90 mV前後 , 骨格筋は−80 mV前後 , 平滑筋は−40 mV前後である

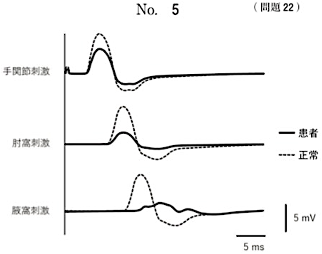

22. 手の筋力低下を認める患者における正中神経の運動神経伝導検査の記録を示す.

図中の波線は正常波形を示す.

- 肘部刺激では複合筋活動電位振幅低下が認められる

- 腋窩刺激では異常な時間的分散による潜時延長 , 低振幅化 , 伝導ブロックが認められ , 神経伝導速度が低下している

- 遠位潜時延長は認めない

23. 健常成人の脳波でみられるα波

- 開眼で抑制される

- 振幅は漸減漸増を有する

- 後頭部に優位である

- 安静時で増強する

- 加齢で周波数が低くなる

24. 超音波検査

- 周波数は1〜20 MHzの超音波が用いられる

- 距離分解能は超音波の周波数が高いほどよい

- 連続波ドプラ法は高速血流の測定に適している

- 深部の描出は超音波の周波数が低いほど有利になる

- 方位分解能は電子フォーカスによるビーム集束で向上する

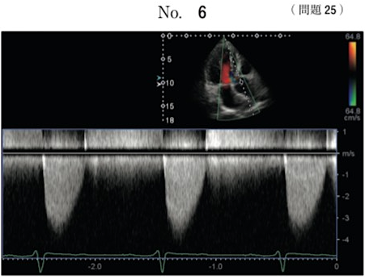

25. 心尖部長軸断面の連続波ドプラ波形

- 狭窄前後の最大圧較差は64 mmHgである

- 簡易ベルヌーイの式:ΔP ( mmHg ) =4×V ( m / 秒 )2

- 4× ( 4.0 )2 =64 mmHg

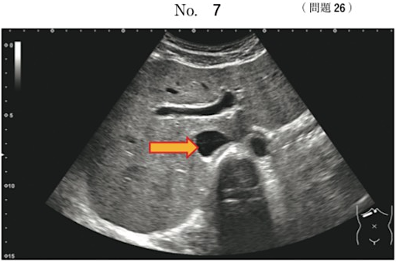

26. 心窩部斜走査による上腹部の超音波像

- 矢印で示されるのは下大静脈である

27. 下肢静脈超音波検査で大腿静脈に可動性を有する血栓を認めた場合 , より中枢側の総腸骨静脈まで血栓範囲を確認する必要がある

- 深部静脈血栓症では肺血栓塞栓症合併のリスクを考慮した観察が重要であり , 中枢型血栓 ( 腸骨から膝窩領域 ) でより広範囲の血栓ほど重篤な塞栓症合併の可能性が高くなる

28. 聴覚伝導路は蝸牛神経核 → 上オリーブ核 → 外側毛帯 → 下丘 → 内側膝状体と伝わり大脳聴覚野に至る

- 視覚路は網膜 → 視神経 → 視交叉 → 視索 → 外側膝状体で視放線に中継し後頭葉鳥距溝に至る

29. 水 , 10 mg / dl 標準液 , 血清の終点分析法における反応終了後の吸光度を測定したところそれぞれ0.02 , 0.30 , 0.16であった.

- 血清中に含まれる物質の濃度は5.0 mg / dlである

- 濃度既知の標準液と濃度未知の血清の吸光度の比から濃度を算出できる

- ブランクとしての水の吸光度0.02 , これを各試料の吸光度から引くと10 mg / dl標準液は0.28 , 血清は0.14となる

- 血清中の物質の濃度をX ( mg / dl ) とすると , 標準液の吸光度[ 0.28 ]:血清の吸光度[ 0.14 ]=標準液の濃度[ 10 mg / dl ]:X ( mg / dl ) , X=5.0 mg / dlと算出される

30. マグネシウム

- EDTA加血漿では低値となる

- 欠乏すると吐き気や痙攣発作を引き起こす

- 細胞外液より細胞内液に多く含まれる

- 血清中では約55%がイオン型で存在する

- キシリジブルー法で測定される

31. アガロースゲルを用いたリポ蛋白電気泳動で , β位とpreβ位に強い染色像が認められた場合考えられるWHO脂質異常症タイプ分類はTypeⅡbである

- WHO脂質異常症タイプ分類の増加するリポ蛋白としてTypeⅠはカイロミクロン , TypeⅡaはLDL , TypeⅣはVLDL , TypeⅤはカイロミクロンとVLDLがある

32. 尿素

- 血中濃度は小児よりも成人で高い

- ウレアーゼによって加水分解される

- 消化管出血により血中濃度が増加する

- 血中非蛋白性窒素の中で最も濃度が高い

- 生体内でアルギナーゼによって生成される

33. AST活性測定用試薬 ( 日本臨床化学会〈 JSCC 〉勧告法 ) にはNADH・L-アスパラギン酸・リンゴ酸脱水素酵素・2-オキソグルタル酸が含まれる

- オキサロ酢酸は含まれない

34. 敗血症マーカーとしてプレセプシンやプロカルシトニンが利用されている

- KL-6は間質性肺炎など , シスタチンCは腎機能評価 , ACEはサルコイドーシスなど , NAGは尿細管障害のマーカーとして利用される

35. グルコースオキシダーゼ法による血糖測定で利用する酵素はムタロターゼである

- グルコースは溶液中でα-Dグルコースとβ-Dグルコースの形で平衡状態にある

- グルコースオキシダーゼはβ-Dグルコースに作用してα-Dグルコースには作用しない

- ムタロターゼはα-Dグルコースをβ-Dグルコースに変換するため , グルコースオキシダーゼを用いた血糖測定ではムタロターゼとの組み合わせが利用される

36. 半減期

- ALT−40〜50時間

- AST−約15時間

- CK− ( CK-BB:約3時間 )・ ( CK-MB:約12時間 )・( CK-MM:約15時間 )

- LD5−約10時間

- α-アミラーゼ−2〜4時間

37. ALP

- ALP1は閉塞性黄疸で上昇する

- ALP2は肝障害で上昇する

- ALP3は小児期に高値を示す

- ALP4は妊娠後期に上昇する

- ALP5は食事や血液型の影響を受ける

38. ホルモン

- アドレナリン−アミノ酸誘導体ホルモン

- アルドステロン−ステロイドホルモン

- カルシトニン−ペプチドホルモン

- サイロキシン−アミノ酸誘導体ホルモン

- 副甲状腺ホルモン ( PTH ) −ペプチドホルモン

39. 最大吸収波長

- DNA−260 nm

- 尿酸−284 nm

- ビリルビン−450 nm

- ヘモグロビン−400 nm , 550 nm , 580 nm付近

- 芳香族アミノ酸−280 nm

40. グルコースのみで構成される二糖類としてマルトースが挙げられる

- ガラクトースやフルクトースは単糖類 , スクロースはグルコースとフルクトースからなる二糖類 , ラクトースはグルコースとガラクトースからなる二糖類である

画像の出典:臨床検査技師国家試験 第70回 午前 別冊

■ 続きの解説は《 こちら 》