第48回から第71回までに出題された心電図の読解問題をまとめました。

第48回~第71回までの過去問24年分で問題数は43問でした!

実際の過去問を例にとにかく分かりやすく画像多めで解説していきます。記事を読み終わるころには解説した疾患の心電図は読めるようになっているはずです。

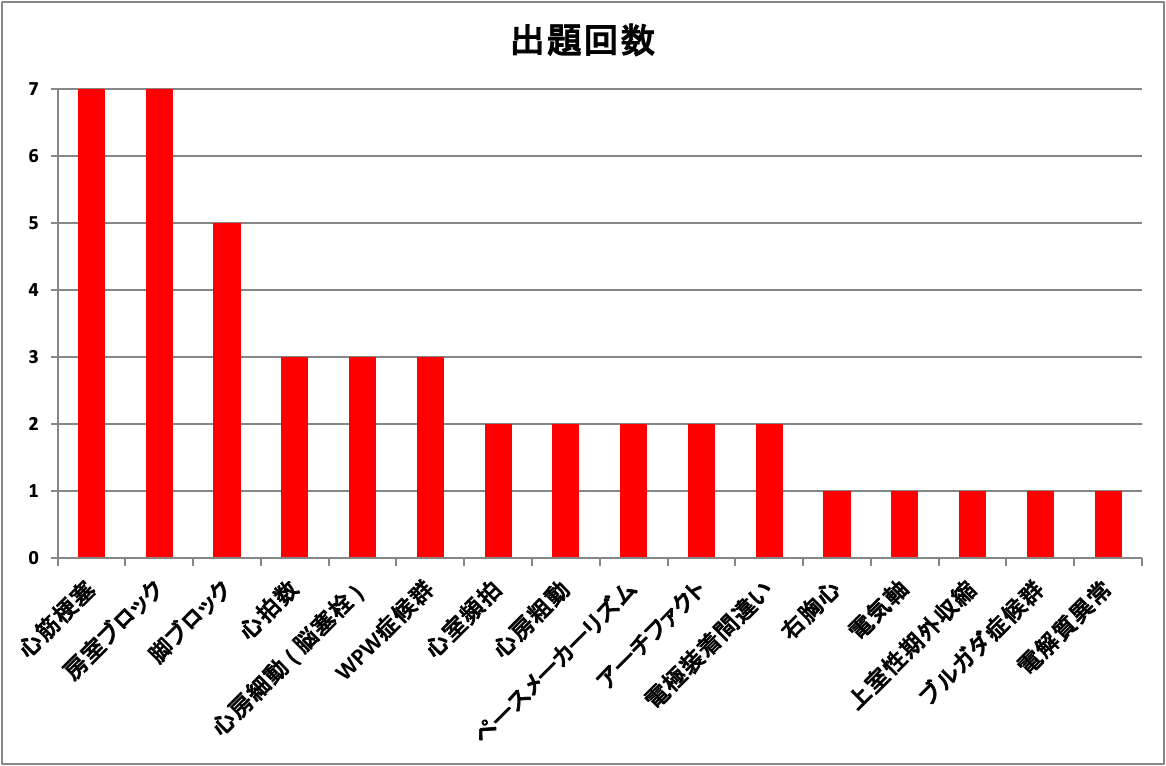

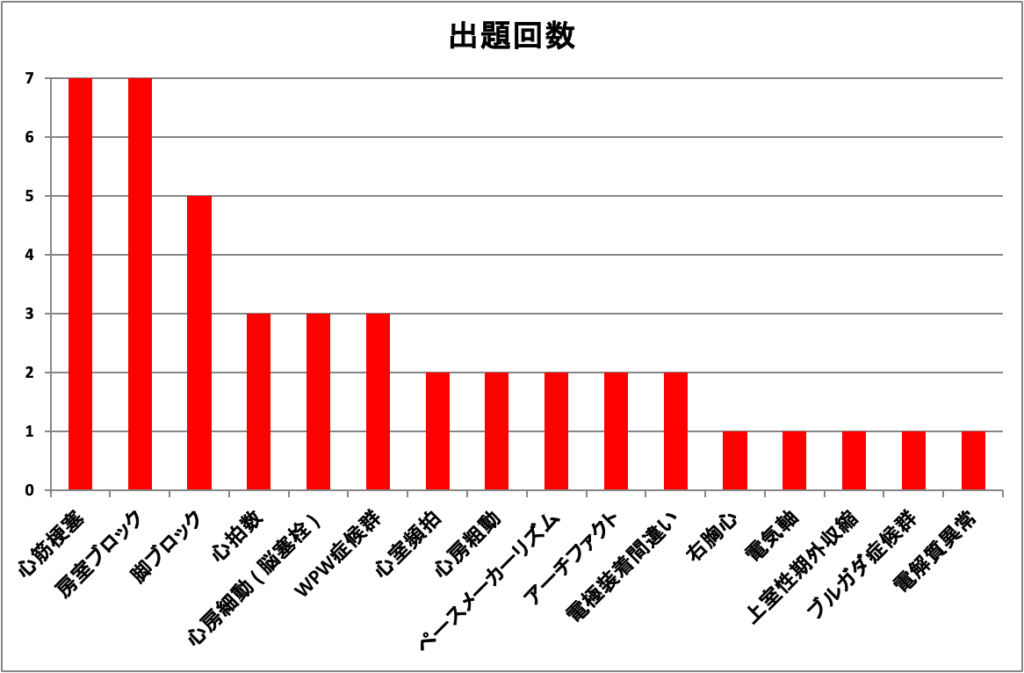

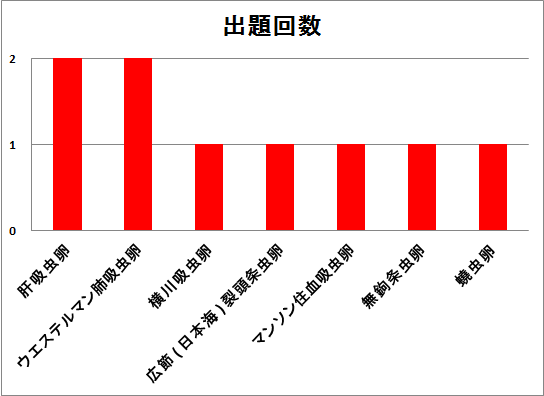

■ 心電図の読解問題の出題回数

心電図の読解問題は毎年出題されており、出題されることが確定しているといっても良いくらいのかなり重要な問題です。厳密にいうと、第57回以降は毎年午前と午後で合わせて2問出題されています。

こちらが第48回から第71回までに出題された心電図の読解問題の出題回数の統計グラフです。

最多は心筋梗塞と房室ブロックに関連する問題でそれぞれ7回です。次いで、脚ブロックが5回となっています。

心電図は難しいイメージがありますが、グラフで示した通り出題されている疾患にかなり偏りがあるので、過去問で出ている疾患の心電図だけでも完璧に読めるようになっておきたいですね。

■ 正常心電図と記録紙の読み方

心電図読解問題のまとめに入る前に、軽く正常心電図と記録紙の見方について復習しておきましょう。

記録紙の見方

記録紙:高さ ( 電位 ) 1 mm , 横幅 ( 時間 ) 1 mmの方眼紙状になっており , 5 mmごとに太線になっている。

通常の紙送り速度:25 mm / 秒 , 感度10 mm / 1 mVでは…

- 縦軸1 mm ( 小さいマス1個 ) =0.1mV

- 横軸1 mm ( 小さいマス1個 ) =0.04秒

となる。

正常心電図と基準値

- PQ時間:0.12~0.20秒 ( 記録紙横軸:3 mm~5 mm )

- QRS幅:0.06~0.10秒 ( 記録紙横軸:1.5 mm~2.5 mm )

- 安静時心拍数:60~100 / 分 ( 1500÷R-R間隔のマス数で1分間の心拍数が算出可能 )

表は横にスクロールできます ▶

| 波形 | 基準値 |

| P波 | 幅 0.06~0.10秒 高さ 0.25 mV |

| QRS波 | 幅 0.06~0.10秒 高さ 誘導部位によって異なる |

| T波 | 幅 0.10~0.25秒 高さ 0.5 mV ( 肢誘導 ) , 1.0 mV ( 胸部誘導 ) |

| PQ時間 | 幅 0.12~0.20秒 |

| QT時間 | 幅 0.30~0.45秒 |

過去に出題された心電図読解問題を読み解くには特にP-Q時間とQRS幅が重要になってきます。

■ 心筋梗塞 ( 出題回数7回 )

ここからは、出題回数の多い順に実際の過去問を例に解説をしていきます。

心筋梗塞は梗塞部位を問う問題が多いです。

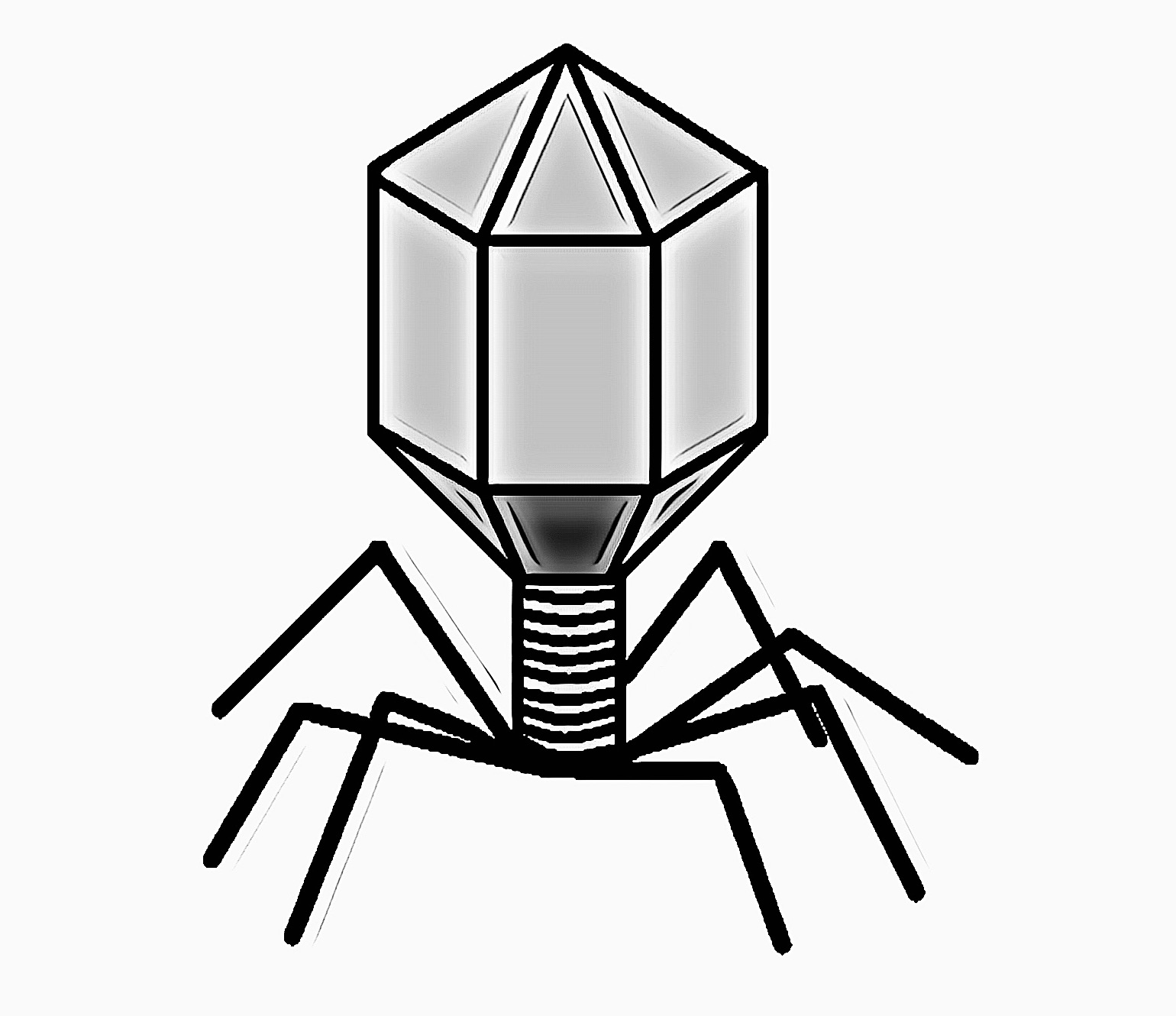

【 急性心筋梗塞の典型的所見 】

が梗塞部位に応じた誘導に出現し , 消失する。( ※ )

※ 梗塞部位 , 経過により典型的所見を伴わないことがある

ST上昇とは:心筋梗塞では1 mm以上のST上昇 ( 偽陽性の多いV1・V2は2 mm以上 ) が2つ以上の誘導 ( 解剖学的に隣り合った誘導 ) で生じ , 解剖学的に反対側の誘導にST低下が起こる鏡像変化がみられる

・ST上昇は急性心膜炎や心筋炎でもみられるが , 心筋梗塞のような鏡像変化はみられず , 広範性 ( 全ての誘導 ) にみられる

異常Q波とは:深さがR波の1 / 4以上で幅が0.04秒以上 ( 終生まで残り続けることが多い )

・異常Q波は肥大型心筋症でもみられ , 類似する波形は左脚ブロックやWPW症候群などにもみられる

・著しく大きなQ波が出現し , R波が消失したものを QSパターンという

・ aVR誘導でQ波が深く下向き ( 異常Q波様 ) なのは正常

冠性T波とは:基線より低いT波

・心筋梗塞で出現する冠性T波は ( 陰性T波と比較して ) 幅が狭く , 左右対称に出現する

・aVR誘導でT波が陰性なのは正常

【 心筋梗塞で出現する心電図波形 】

Point:心電図を見慣れていないときは正常のT波とST上昇の違いがよくわからないと思いますが、基線を見れば分かりやすいと思います。ST上昇では基線よりも明らかに盛り上がっており、R波の途中からS-T波が続いています。

| 梗塞部位 | 心電図変化 |

| 前壁中隔 | V1~V4誘導でST上昇 |

| 側壁 | Ⅰ ,aVL ,V5~V6誘導でST上昇 |

| 高位側壁 | Ⅰ ,aVL ,高位のV5~V6誘導でST上昇 |

| 下壁 | Ⅱ ,Ⅲ ,aVF誘導でST上昇 |

| 純後壁 | V1~V2誘導でR波増高 ,ST低下 ,陽性T波増高 |

例 ) 急性下壁梗塞ならⅡ・Ⅲ・aVF誘導でST上昇がみられ , V1~V4でST低下がみられる ( 鏡像変化 )

まずは、異常Q波・ST上昇・冠性T波とはどのような波形なのか?という事を覚えることから始めて下さい。

心筋梗塞では梗塞部位を問う問題が多いので、梗塞部位と心電図変化が現れる誘導の関係を中心に覚えましょう! というか、梗塞部位と変化が現れる誘導さえ覚えておけば心筋梗塞の読解問題は解けます! ( 断言 )

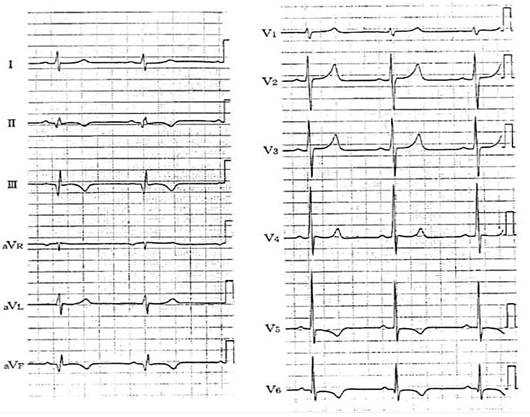

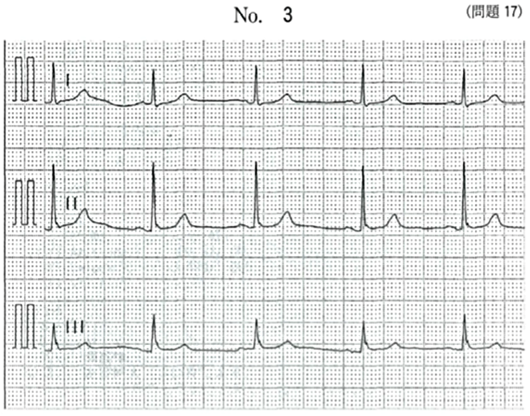

第49回 午前 問4 下壁梗塞

【 問題文 】心電図を次に示す. 認められる所見はどれか. 2つ選べ.

1. QS波

2. 異常Q波

3. 冠性T波

4. ST上昇

5.テント状T波

【 解答 】異常Q波・冠性T波

▼ この問題の解説

- Ⅱ誘導・Ⅲ誘導・aVF誘導に異常Q波と冠性T波を認めることから下壁梗塞であるという事が分かります。

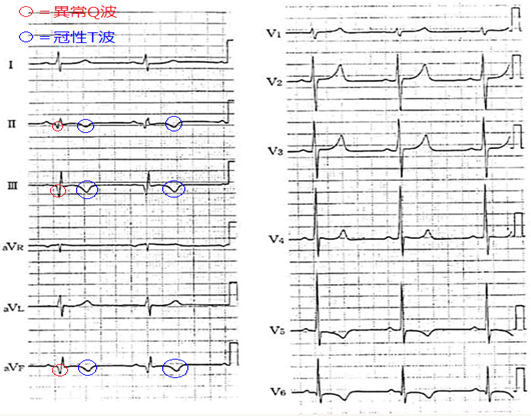

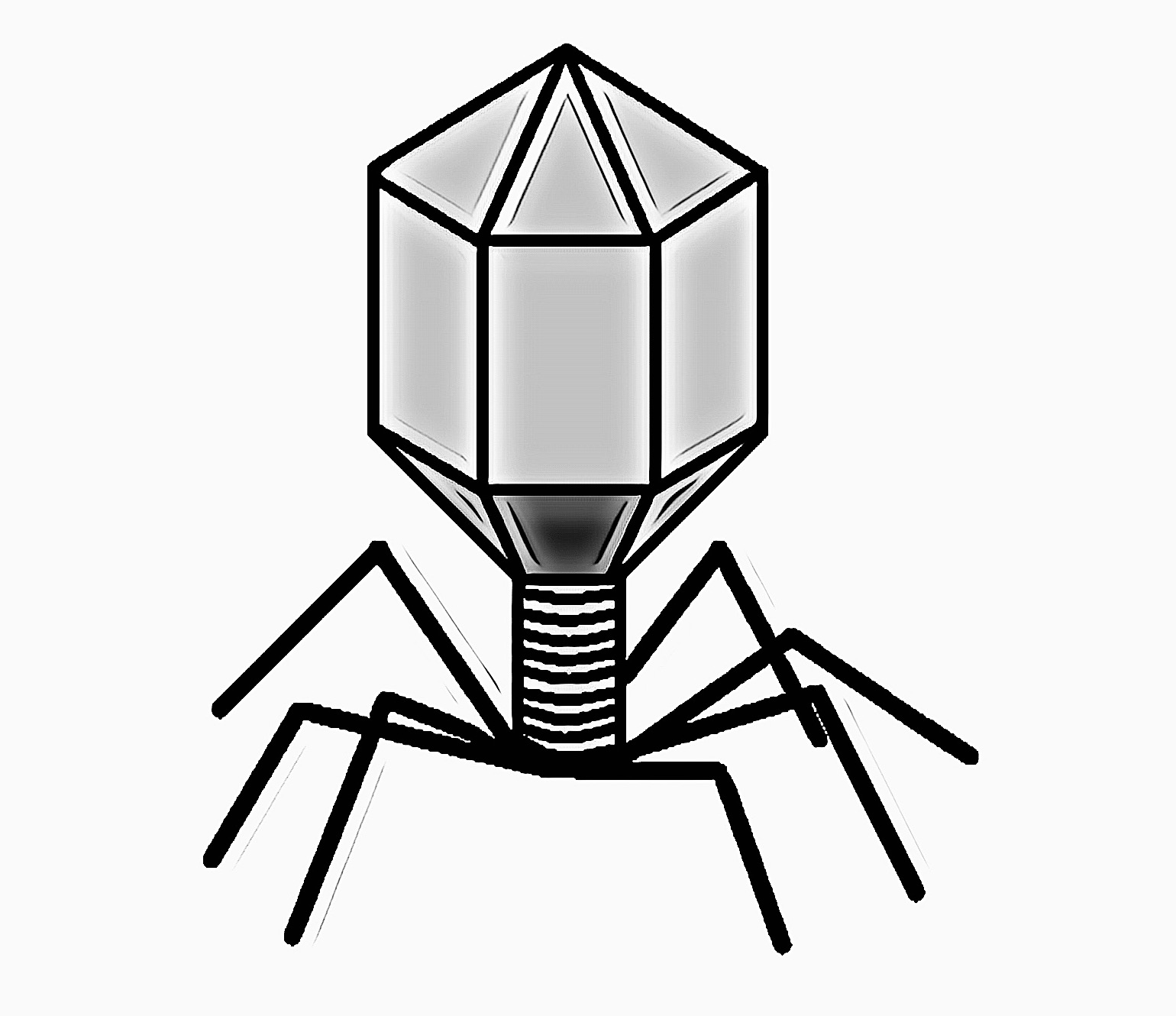

第53回 午前 問2 前壁と下壁の陳旧性梗塞

【 問題文 】心筋梗塞の心電図を別に示す. 推定される梗塞領域はどれか.

1. 前壁と下壁

2. 前壁と側壁

3. 下壁と側壁

4. 下壁と後壁

5. 後壁と側壁

【 解答 】前壁と下壁

▼ この問題の解説

- Ⅱ誘導・Ⅲ誘導・aVF誘導に異常Q波とQSパターンを認めることから陳旧性の下壁梗塞が示唆され , V1~V4誘導にかけてQSパターンを認めることから陳旧性の前壁梗塞が示唆されます。

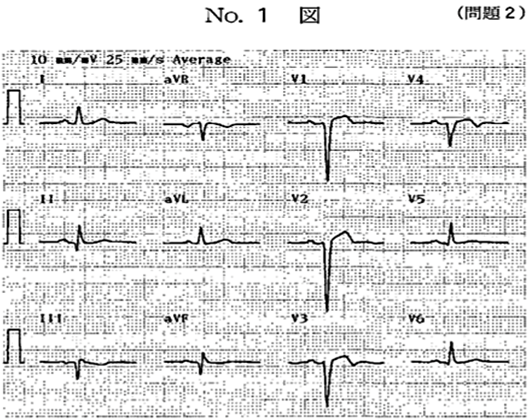

第57回 午前 問20 前壁中隔梗塞

【 問題文 】心電図を別に示す. 考えられるのはどれか.

1. 前壁中隔梗塞

2. 高位側壁梗塞

3. 下壁梗塞

4. 後壁梗塞

5. 後壁側壁梗塞

【 解答 】前壁中隔梗塞

▼ この問題の解説

- V1~V3 誘導にST上昇を認めることから前壁中隔梗塞であることが示唆されます。

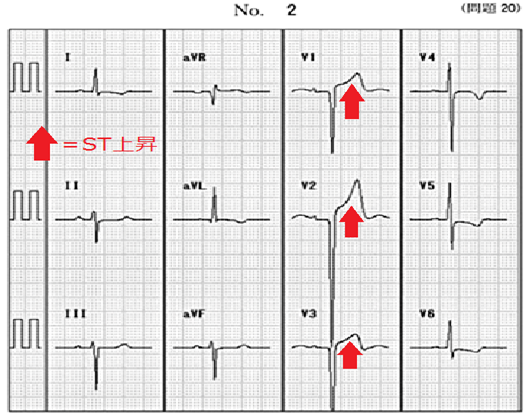

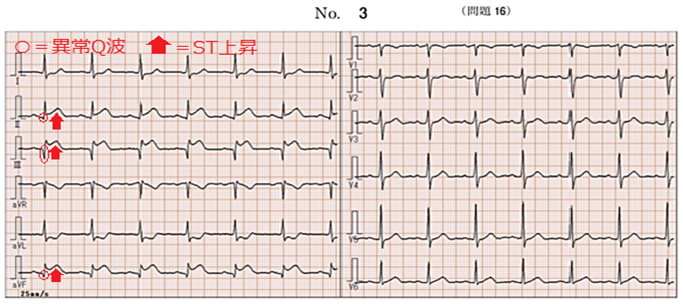

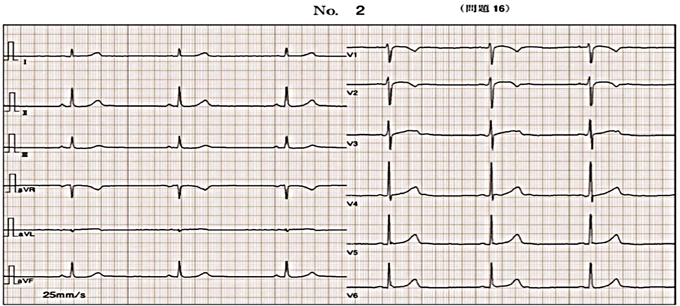

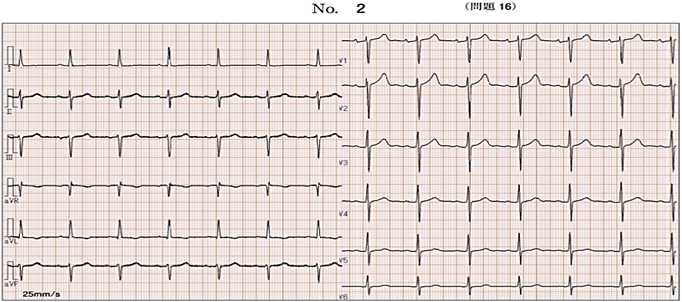

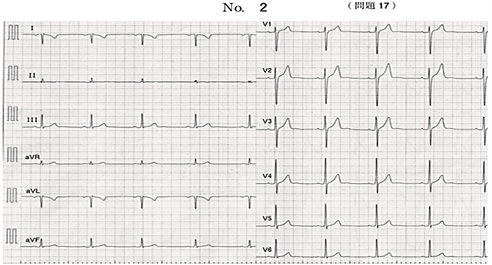

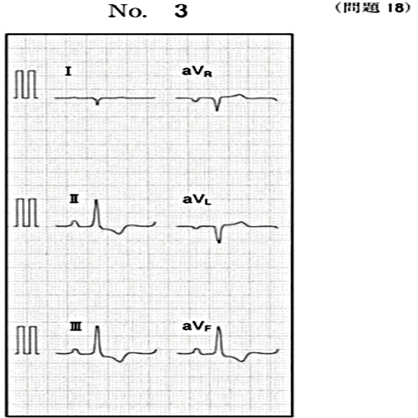

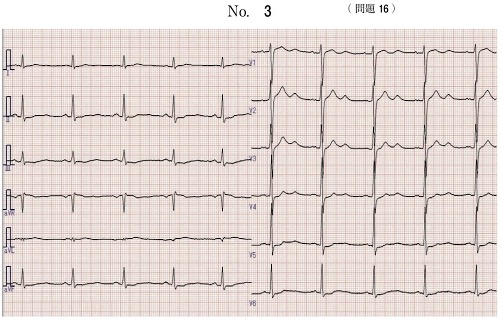

第62回 午後 問16 下壁梗塞

【 問題文 】急性心筋梗塞の心電図を別に示す. 梗塞部位で正しいのはどれか.

1. 広範囲前壁

2. 前壁中隔

3. 側壁

4. 下壁

5. 純後壁

【 解答 】下壁

▼ この問題の解説

- Ⅱ誘導・Ⅲ誘導・aVF誘導に異常Q波とST上昇を認めることから下壁梗塞であるという事が分かります。

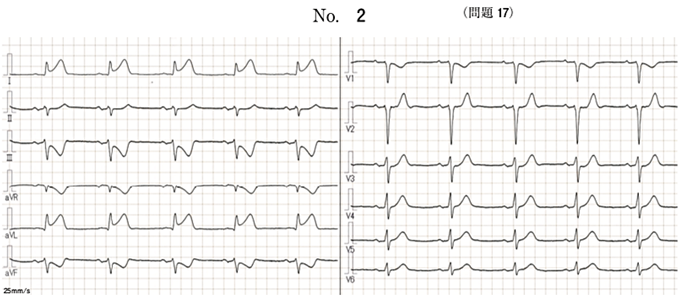

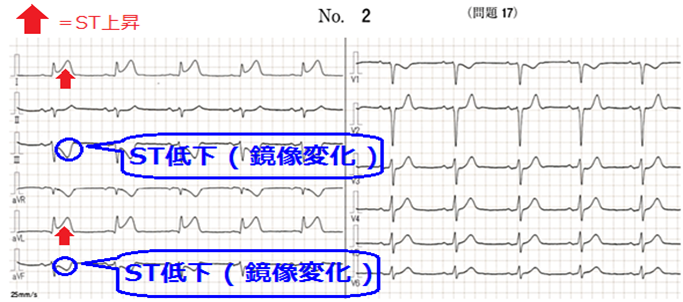

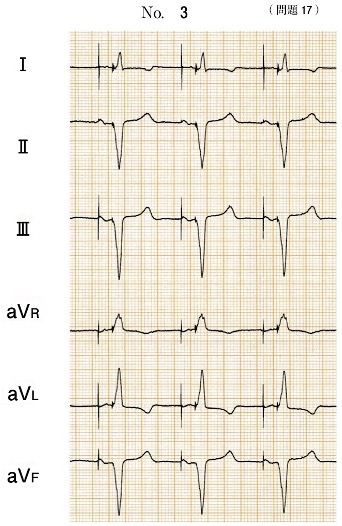

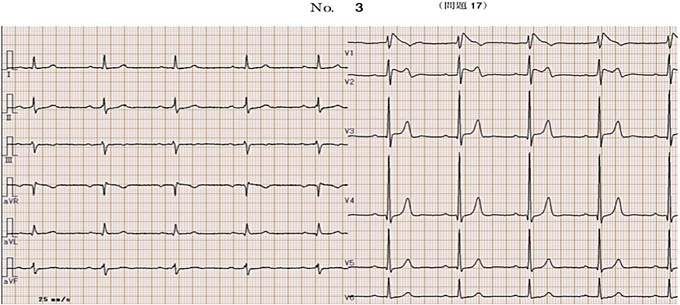

第65回 午後 問17 側壁梗塞

【 問題文 】心電図を別に示す. 梗塞部位はどれか.

1. 前壁

2. 前壁中隔

3. 側壁

4. 下壁

5. 後壁

【 解答 】側壁

▼ この問題の解説

- Ⅰ誘導・aVL誘導にST上昇を認め , Ⅲ誘導・aVF誘導にST低下 ( 鏡像変化 ) を認めることから側壁梗塞であるという事が分かります。

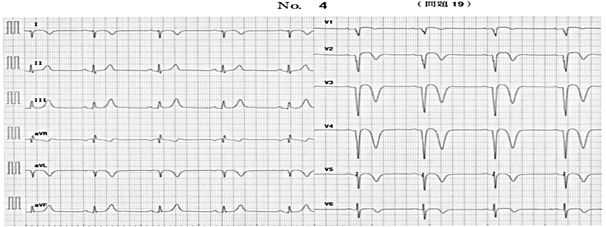

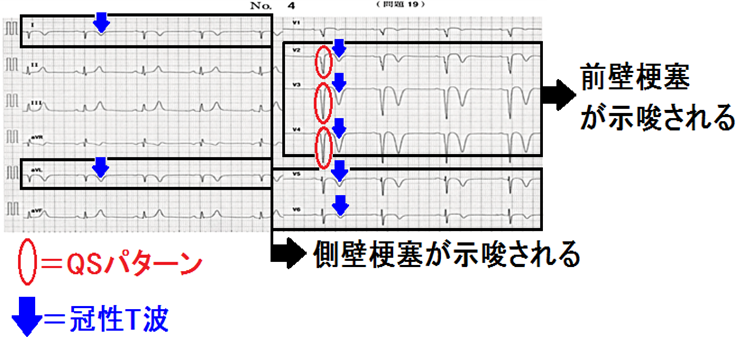

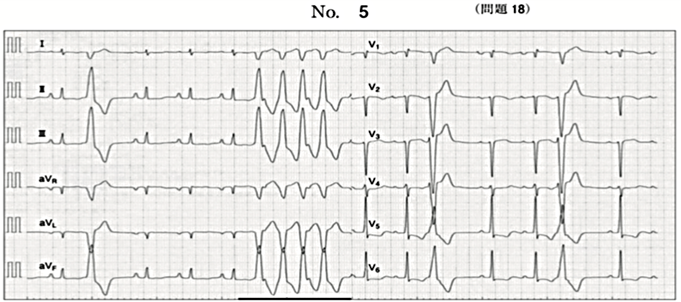

第66回 午前 問19 広範前壁梗塞

【 問題文 】心電図を別に示す. 正しいのはどれか.

1. 右室梗塞

2. 下壁梗塞

3. 後壁梗塞

4. 高位側壁梗塞

5. 広範前壁梗塞

【 解答 】広範前壁梗塞

▼ この問題の解説

- V2~V4誘導にQSパターン ( 深いQ波とR波の消失 ) および冠性T波を認めることから前壁梗塞が考えられ , Ⅰ・aVL・V5・V6誘導にも冠性T波を認めることから , 側壁までの広範囲に及ぶ心筋梗塞が考えられる ⇒ 広範囲前壁梗塞であると推測できます。

第68回 午前 問16 下壁梗塞

【 問題文 】心電図を示す. 正しいのはどれか.

1. 下壁梗塞

2. 側壁梗塞

3. 前壁中隔梗塞

4. Brugada症候群

5. 四肢電極の付け間違い

【 解答 】下壁梗塞

▼ この問題の解説

- Ⅱ , Ⅲ , aVF誘導にST上昇と冠性T波 , Ⅲ誘導に異常Q波を認めることから下壁梗塞と推測できます。

- Ⅰ , aVL誘導で認めるST低下は下壁領域の対側性変化 ( 鏡像変化 ) です。

■ 房室ブロック ( 出題回数7回 )

【 房室ブロックでみられる心電図変化の解説 】

Ⅰ度房室ブロック → P-Q時間が0.21秒以上に延長する

Ⅱ度房室ブロック → 一部のP波にQRS波が続かない

・Wenckebach型 ( MobitzⅠ型 ) :P-Q時間が徐々に延長し , QRS波が脱落した後 , 短いP-Q時間で房室伝導が回復する

・Mobitz型 ( MobitzⅡ型 ) :P-Q時間の延長なしに突然QRS波が脱落する ( ※ )

Ⅲ度 ( 完全 ) 房室ブロック → P波より少ないQRS波が出現し , P波とQRS波が独立してそれぞれ一定の間隔で出現する

P-Q時間の延長を見つけたら房室ブロックを疑え!

※ Mobitz型 ( MobitzⅡ型 ) は第48回~第71回の心電図読解問題としては1度も出題されていません

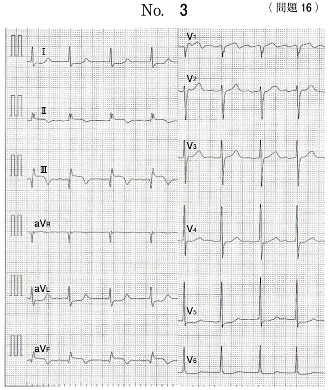

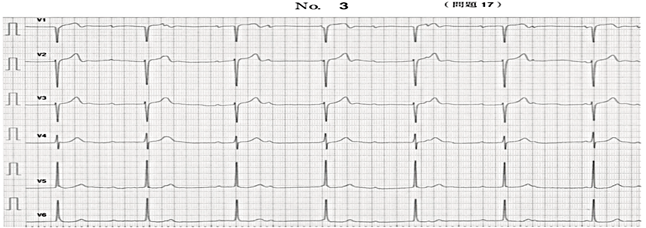

第56回 午後 問16 完全房室ブロック

【 問題文 】心電図を別に示す. 所見で正しいのはどれか.

1. 洞房ブロック

2. Ⅰ度房室ブロック

3. 完全房室ブロック

4. MobitzⅡ型房室ブロック

5. Wenckebach型房室ブロック

【 解答 】完全房室ブロック

▼ この問題の解説

- P波より少ないQRS波が出現し , P波とQRS波が独立してそれぞれ一定の間隔で出現していることからⅢ度( 完全 ) 房室ブロックであるという事が分かります。

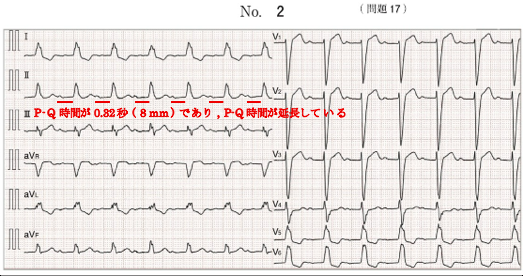

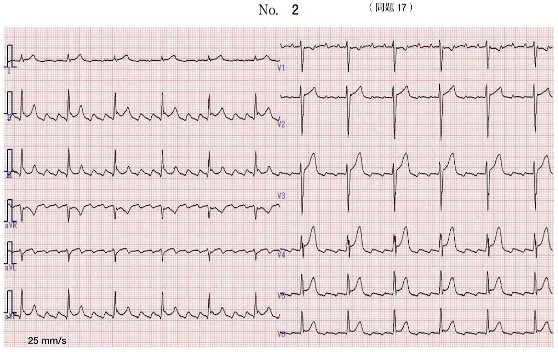

第61回 午後 問17 Ⅰ度房室ブロック

【 問題文 】心電図を別に示す. 所見で正しいのはどれか. 2つ選べ.

- この問題は前述の脚ブロックの項目の問題と重複するため選択肢は割愛します。

【 解答 】Ⅰ度房室ブロック・完全右脚ブロック

▼ この問題の解説

- P-Q時間が延長していることからⅠ度房室ブロックであるという事が分かります。

※ この問題の心電図には完全右脚ブロックの所見もありますが、脚ブロックの解説をもう一度見たい方はこちらをクリックすると飛べます。

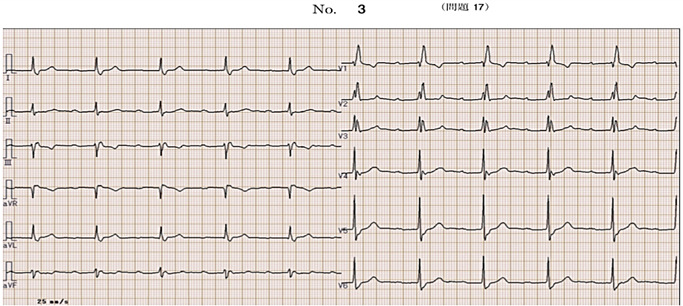

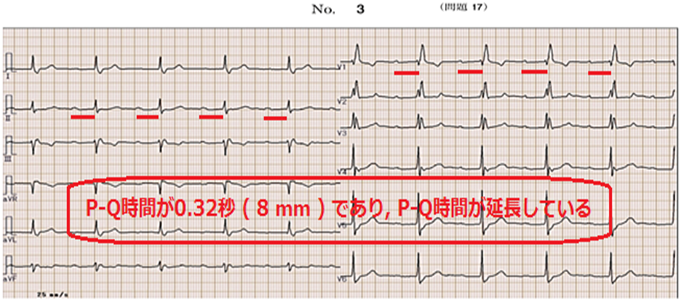

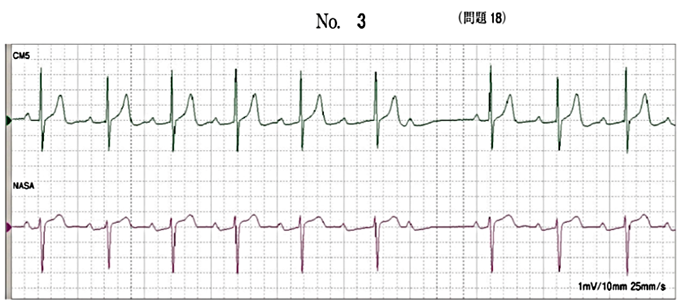

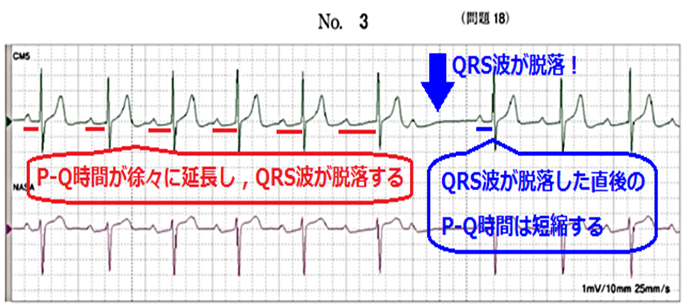

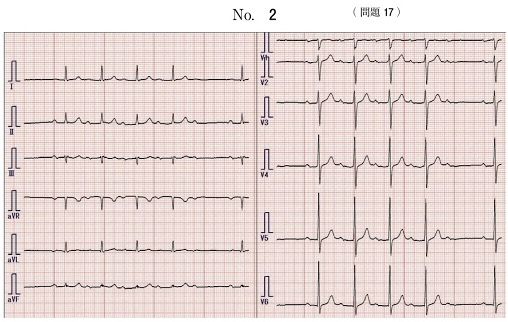

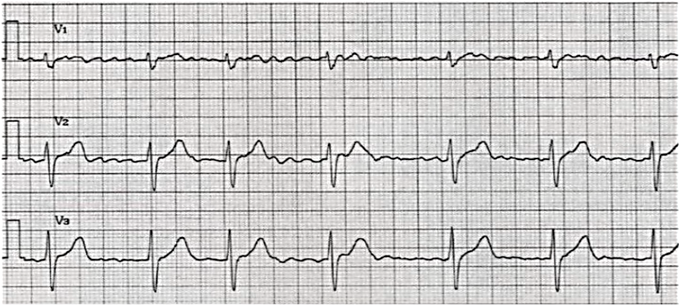

第63回 午前 問18 Wenckebach型第2度房室ブロック

【 問題文 】Holter心電図を別に示す. 正しいのはどれか.

1. 洞房ブロック

2. 第1度房室ブロック

3. Wenckebach型第2度房室ブロック

4. MobitzⅡ型第2度房室ブロック

5. 第3度房室ブロック

【 解答 】Wenckebach型第2度房室ブロック

▼ この問題の解説

- P-Q時間が徐々に延長し , QRS波が脱落した後 , 短いP-Q時間で房室伝導が回復していることからWenckebach型第2度房室ブロックであるという事が分かります。

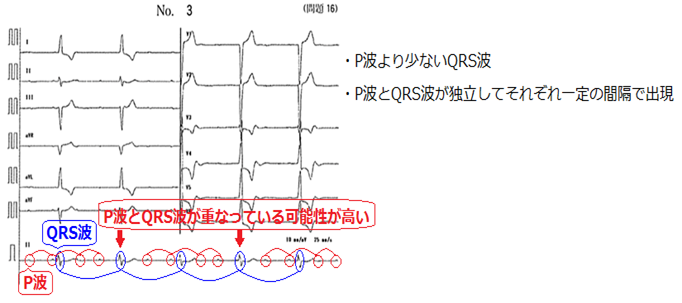

第66回 午後 問17 Ⅲ度房室ブロック

【 問題文 】胸部誘導心電図を別に示す. 所見として正しいのはどれか.

1. 洞房ブロック

2. Ⅰ度房室ブロック

3. Wenckebach型房室ブロック

4. MobitzⅡ型房室ブロック

5. Ⅲ度房室ブロック

【 解答 】Ⅲ度房室ブロック

▼ この問題の解説

- P波より少ないQRS波

- P波とQRS波が独立してそれぞれ一定の間隔で出現している

⇒ Ⅲ度( 完全 ) 房室ブロック

お気づきでしょうか? [ 第63回 午前 問18 ] の選択肢と [ 第66回 午後 問17 ] の選択肢が同じ順番・同じ疾患名であることに…!試験作製委員が変わったとしても試験問題は過去問の流れを汲んでいるという事の証拠ですね。やはり過去問を軸に勉強することが合格への近道です。

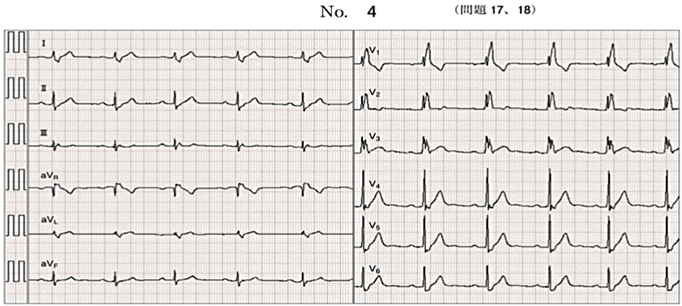

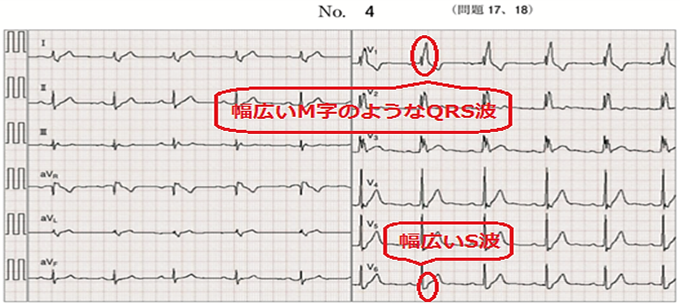

第69回 午後 問17 Ⅰ度房室ブロック

【 問題文 】標準12誘導心電図を示す. 認められる所見はどれか. 2つ選べ.

1. 右脚ブロック

2. 左脚ブロック

3. 前壁中隔梗塞

4. 房室ブロック

5. 心室性期外収縮

【 解答 】左脚ブロック・房室ブロック

▼ この問題の解説

- PQ時間が0.21秒以上 ( P波の始まりからQ波の始まりまでが記録紙の一番小さいマス5個分以上 ) に延長 ⇒ I度房室ブロック

※ この問題の心電図には左脚ブロックの所見もありますが、左脚ブロックの解説をもう一度見たい方はこちらをクリックすると飛べます。

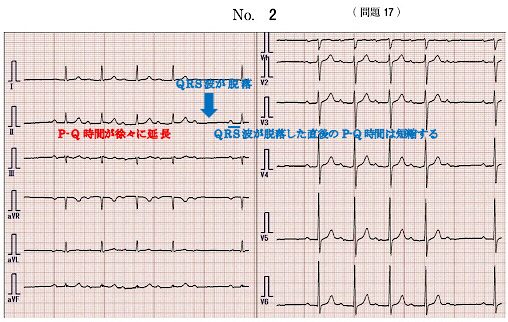

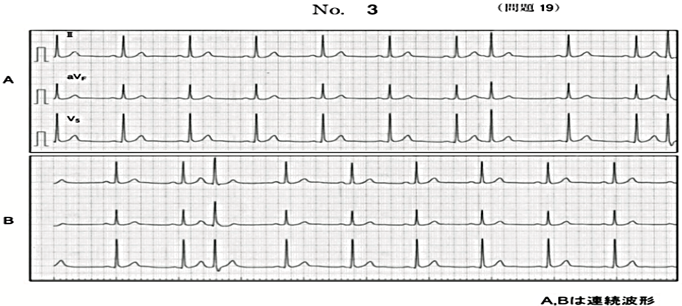

第70回 午前 問17 Wenckebach型房室ブロック

【 問題文 】標準12誘導心電図を示す. 所見はどれか.

1. 右脚ブロック

2. 左脚ブロック

3. Ⅲ度房室ブロック

4. MobitzⅡ型房室ブロック

5. Wenckebach型房室ブロック

【 解答 】Wenckebach型房室ブロック

▼ この問題の解説

- P-Q時間が徐々に延長し , QRS波が脱落した後 , 短いP-Q時間で房室伝導が回復していることからWenckebach型房室ブロックであるという事が分かります。

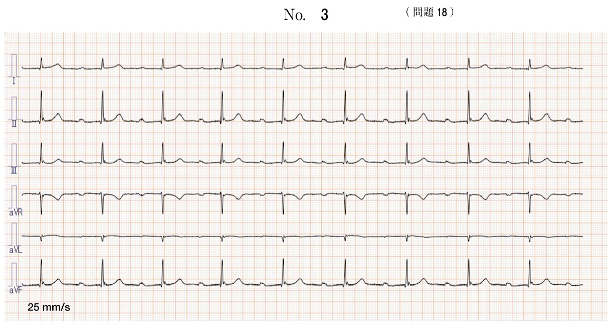

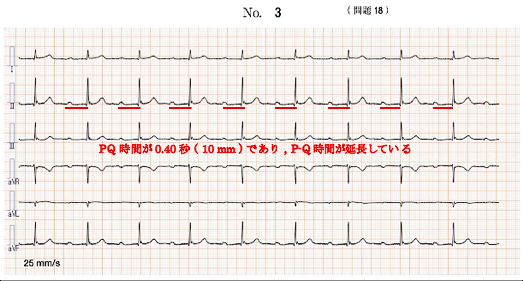

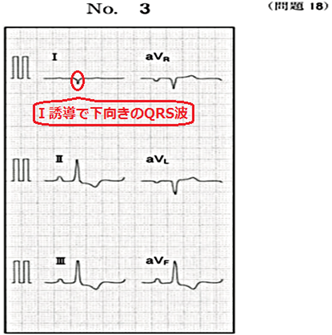

第71回 午後 問18 Ⅰ度房室ブロック

【 問題文 】肢誘導心電図を示す. 所見はどれか.

1. 洞房ブロック

2. Ⅰ度房室ブロック

3. Wenckebach型Ⅱ度房室ブロック

4. MobitzⅡ型Ⅱ度房室ブロック

5. Ⅲ度房室ブロック

【 解答 】Ⅰ度房室ブロック

▼ この問題の解説

- PQ時間が0.40秒で , 0.21秒以上 ( P波の始まりからQ波の始まりまでが記録紙の一番小さいマス5個分以上 ) に延長していることからⅠ度房室ブロックであることが分かります。

■ 脚ブロック ( 出題回数5回 )

”右脚”ブロックの出題が多いです!

脚ブロックはポイントだけ覚えておけば、必ず正答に辿り着ける問題なのでここでしっかり覚えておきましょう!

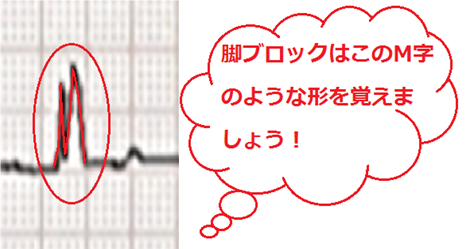

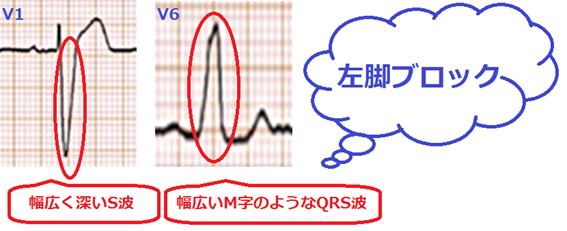

【 脚ブロックの心電図変化の特徴 】

・この形を覚えたら…極論…

→ このような形がV1誘導にあれば右脚ブロック

→ このような形がV6誘導にありかつ , V1誘導が下向きなら左脚ブロック

です。

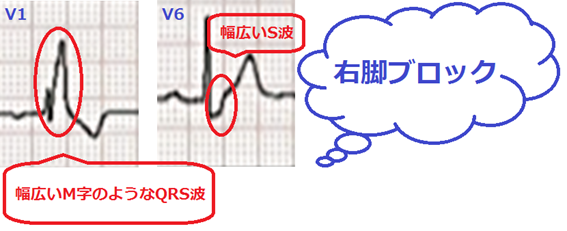

右脚ブロック → V1~V2誘導上にrSR´またはrsRパターン ( QRS波がM字のような形になる ) , Ⅰ誘導・V6誘導に幅広いS波を認める

左脚ブロック → V1誘導にrSまたはQSパターンを認め , V5~V6誘導上に上結節状のQRS波を認める

脚ブロックのM字のようなQRS波を見つけたらV1&V6誘導に注目して右脚なのか左脚なのかさえ判別できれば問題は解けます。

rSR´パターン?rsRパターン?だのなんだの説明しましたが , 結論 , M字のようなQRS波を見つける → V1&V6誘導に注目する → M字のようなQRS波がV1誘導にあれば右脚ブロック or M字のようなQRS波がV6誘導にありかつ , V1誘導が下向きなら左脚ブロック

です!

※ 心拍数の項目から飛んできた方はこちらをクリックすると戻れます。

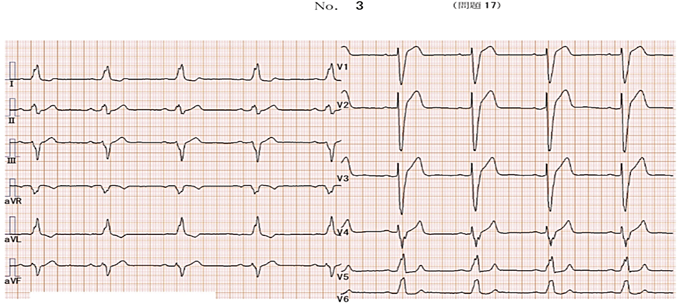

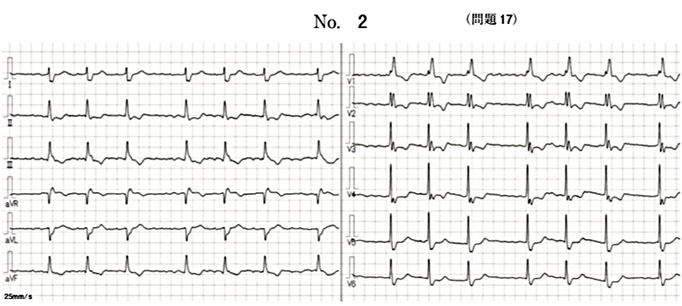

第59回 午前 問18 右脚ブロック

【 問題文 】心電図を別に示す. 所見はどれか.

1. PQ短縮

2. QT延長

3. 右房負荷

4. 右脚ブロック

5.Ⅱ度房室ブロック

【 解答 】右脚ブロック

▼ この問題の解説

- 幅広いM字のようなQRS波がV1誘導に認められ , 幅広いS波がV6誘導に認められることから右脚ブロックであるという事が分かります。

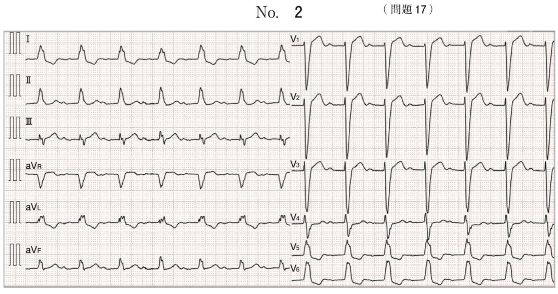

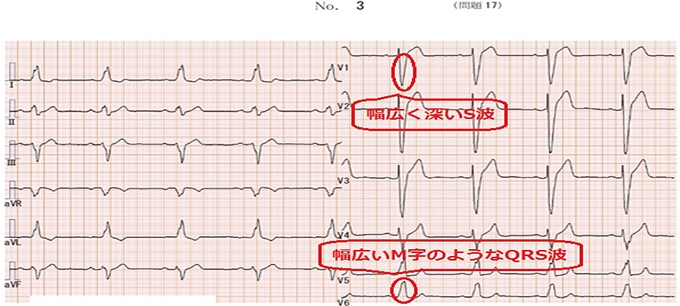

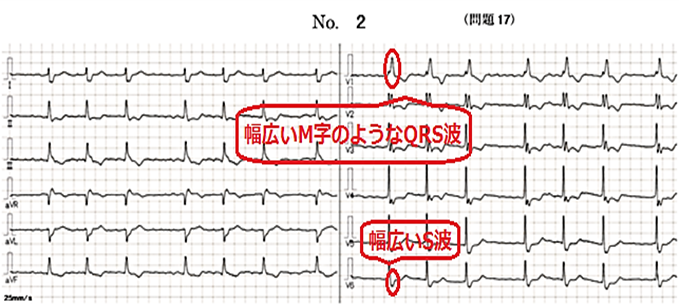

第60回 午前 問17 左脚ブロック

【 問題文 】心電図を別に示す. 所見で正しいのはどれか.

1. WPW症候群

2. 心室期外収縮

3. 洞房ブロック

4. 左脚ブロック

5. ペースメーカー調律

【 解答 】左脚ブロック

▼ この問題の解説

- 幅広いM字のようなQRS波がV6誘導に認められ , 幅広く深いS波がV1誘導に認められることから左脚ブロックであるという事が分かります。

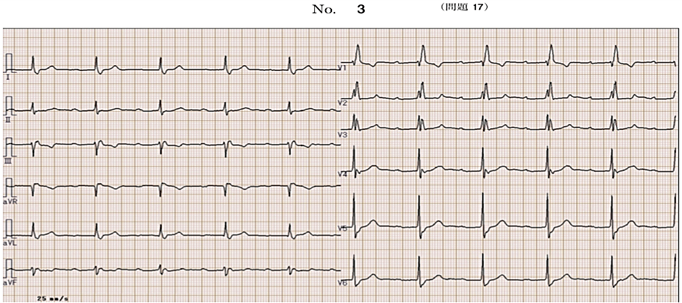

第61回 午後 問17 完全右脚ブロック

【 問題文 】心電図を別に示す. 所見で正しいのはどれか. 2つ選べ.

1. 左室肥大

2. 洞不全症候群

3. 急性心筋梗塞

4. 完全右脚ブロック

5. Ⅰ度房室ブロック

【 解答 】完全右脚ブロック・Ⅰ度房室ブロック

▼ この問題の解説

- 幅広いM字のようなQRS波がV1誘導に認められ , 幅広いS波がV6誘導に認められることから右脚ブロックであるという事が分かります。

※ この問題の心電図にはⅠ度房室ブロックの所見もありますが、Ⅰ度房室ブロックについてはこの後に続く房室ブロックの項目で解説します。

※ 房室ブロックの項目から飛んできた方はこちらをクリックすると戻れます。

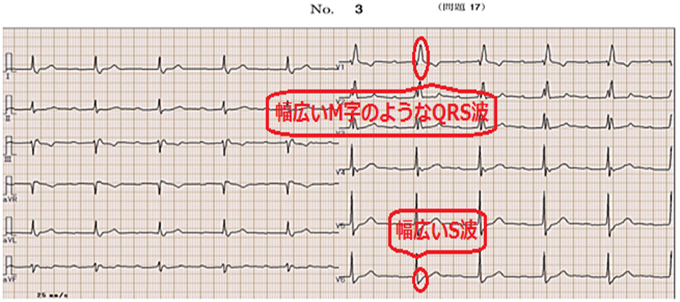

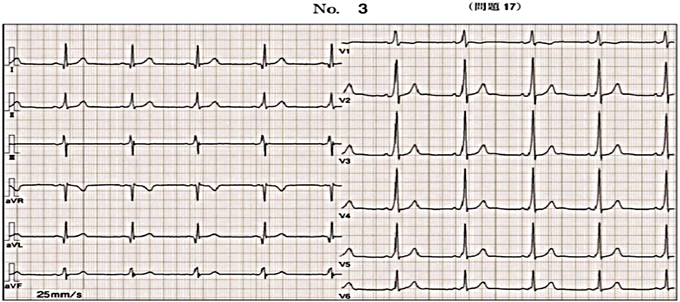

第65回 午前 問17 完全右脚ブロック

【 問題文 】心電図を別に示す. 正しいのはどれか. 2つ選べ.

1. 洞停止

2. 心室頻拍

3. 心房細動

4. 洞不整脈

5. 完全右脚ブロック

【 解答 】完全右脚ブロック・心房細動

▼ この問題の解説

- 幅広いM字のようなQRS波がV1誘導に認められ , 幅広いS波がV6誘導に認められることから右脚ブロックであるという事が分かります。

※ この問題の心電図には心房細動の所見もありますが、心房細動については後述の心房細動の項目で解説します。

※ 心房細動の項目から飛んできた方はこちらをクリックすると戻れます。

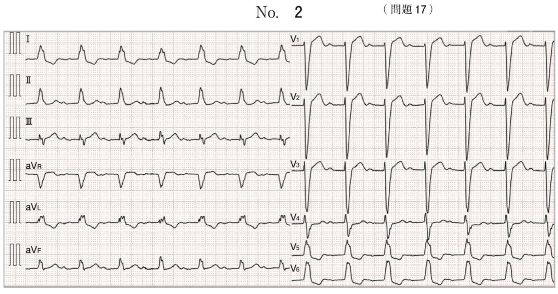

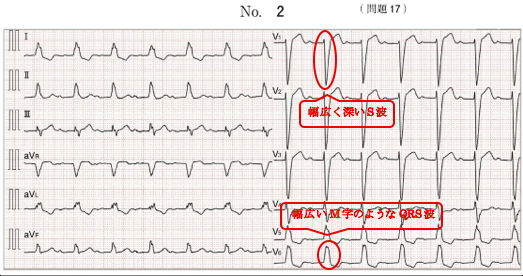

第69回 午後 問17 左脚ブロック

【 問題文 】標準12誘導心電図を示す. 認められる所見はどれか. 2つ選べ.

この問題は前述の房室ブロックの項目の問題と重複するため選択肢は割愛します。

【 解答 】左脚ブロック・房室ブロック

▼ この問題の解説

- V6誘導に幅広いM字のようなQRS波 , V1誘導に幅広く深いS波を認めることから左脚ブロックであるという事が分かります。

※ この問題の心電図には房室ブロックの所見もありますが、房室ブロックについては後述の房室ブロックの項目で解説します。

※ 房室ブロックの項目から飛んできた方はこちらをクリックすると戻れます。

■ 心拍数 ( 出題回数3回 )

【 心拍数の読み方の解説 】

- 心拍数の算出方法

正常:60~100 / 分=R-R間隔15 mm~25 mm

60 / 分以下 ( R-R間隔が25 mm以上 ) で徐脈

100 / 分以上 ( R-R間隔が15 mm以下 ) で頻脈

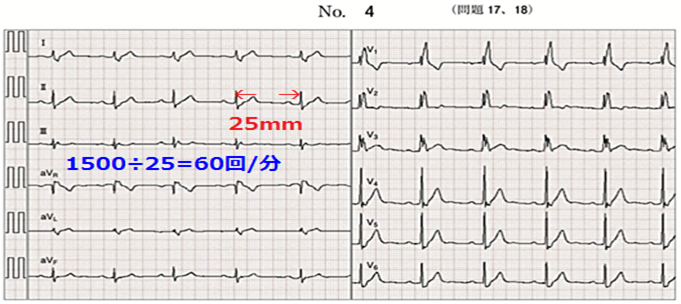

R-R間隔から心拍数を算出する式 → 1500÷R-R間隔=1分間の心拍数

上記の1500の意味は1分間=60秒を記録紙横軸1マス=0.04秒で割った数で , 1分間の心拍数を計算したいときは固定の値となります。

臨床検査技師国家試験で心拍数を問う問題は1分間あたりの心拍数で解答する問題しか今のところ出ていないのでこの式のみを覚えておけば良いです。心電図読解問題の中でも、計算式さえ知っていれば正答できる問題で出題回数も多めなのでこの問題が出たらラッキーですね!

例として

R-R間隔が23 mm ( 記録紙横軸の小さいマス23個 ) とすると

1500÷23=65.2≒65 / 分

R-R間隔が20 mm ( 記録紙横軸の小さいマス20個 ) とすると

1500÷20=75 / 分

というように計算できます。

実際の心電図を見ながら説明すると、、、

上記の心電図ならR-R間隔が22 mm ( 小さいマス22個 ) であるから

1500÷22=68.1≒68回 / 分 となる。

1500÷R-R間隔=1分間の心拍数

まずは、この式を覚えましょう!

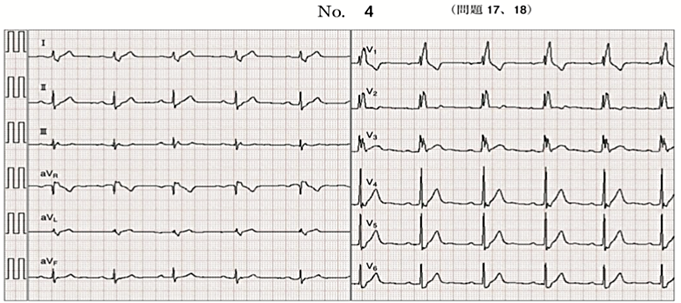

第55回 午前 問17

【 問題文 】63歳の女性. 精査のために来院した. 心電図を別に示す. 1分間の心拍数はどれか.

1. 49以下

2. 50~69

3. 70~89

4. 90~109

5. 110以上

【 解答 】50~69

▼ この問題の解説

R-R間隔が25 mm ( 小さいマス25個 ) なので

1500÷25=60回 / 分 と算出できます。

第59回 午前 問17

【 問題文 】心電図を別に示す. 最も近い心拍数はどれか.

1. 20~30

2. 40~50

3. 60~70

4. 80~90

5. 100~110

【 解答 】60~70

▼ この問題の解説

R-R間隔が25 mm ( 小さいマス25個 ) なので

1500÷25=60回 / 分 と算出できます。

※ この問題の心電図には右脚ブロックの所見もありますが、脚ブロックの解説をもう一度見たい方はこちらをクリックすると飛べます。

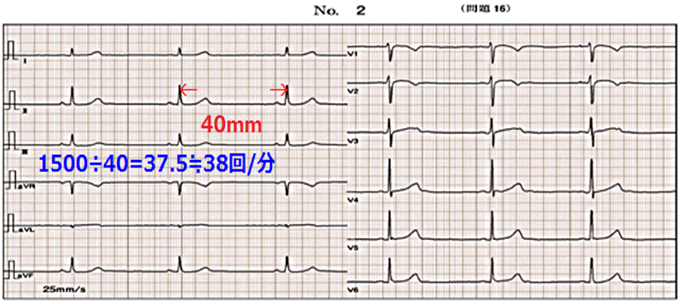

第64回 午後 問16

【 問題文 】心電図を別に示す. 正しいのはどれか.

1. QT時間-0.25秒

2. QRS幅-0.20秒

3. PR時間-0.22秒

4. 電気軸- -30度

5. 心拍数-40回 / 分

【 解答 】心拍数-40回 / 分

▼ この問題の解説

R-R間隔が40 mm ( 小さいマス40個 ) なので

1500÷40=37.5≒38回 / 分 と算出できます。

■ 心房細動 ( 出題回数3回 )

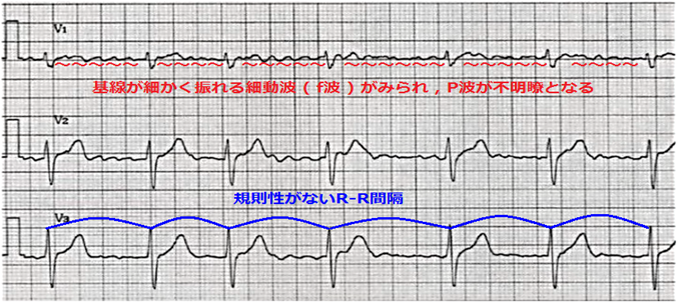

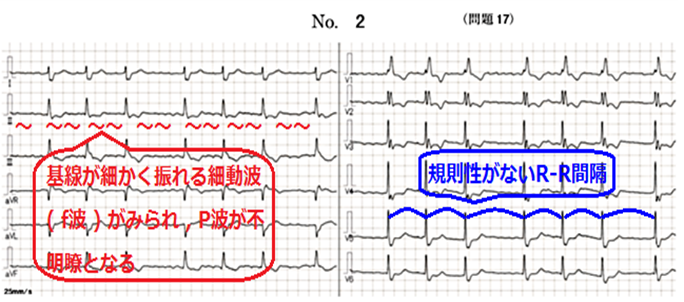

【 心房細動でみられる心電図変化の解説 】

基線が細かく震えるようにP波の振幅および幅が不整でR-R間隔も不規則となる

- 心房が正常に血液を駆出できないため , 血液のうっ滞から脳塞栓などの血栓症が生じやすくなる

心房細動はよくある不整脈で , 心電図読解も容易であるためか , 心房細動そのものを答えさせるよりも , 心房細動の存在によって生じる重大な合併症 ( 脳塞栓 ) を答えさせる発展的な問題が多いですね。

そういった点では深く勉強している受験者のみが正答できるという , 良問だと思います。

ただ , 同じ問題が過去に2回も出題されているわけですから”心房細動 → 脳塞栓”の流れはもはや常識かもしれませんね。

心房細動は

・基線が細かく震えるような細動波

・R-R間隔がバラバラ

・重大な合併症に脳塞栓がある

という3つのポイントを押さえておきましょう!

第51回 午前 問4 脳塞栓

【 問題文 】59歳の男性. 心電図を別に示す. 最も注意すべき合併症はどれか.

1. 脳塞栓

2. 肺塞栓

3. 狭心症

4. 心筋梗塞

5. 閉塞性動脈硬化症

【 解答 】脳塞栓

▼ この問題の解説

- 基線が細かく震えるような細動波 ( f波 ) がみられ , P波が不明瞭となり , R-R間隔もバラバラであることから心房細動であるという事が分かります。

- 心房細動の重大な合併症は脳塞栓です。

第60回 午後 問17 脳塞栓

【 問題文 】心電図を別に示す. 最も注意すべき合併症はどれか.

1. 脳塞栓

2. 狭心症

3. 急性心膜炎

4. 心タンポナーデ

5. 閉塞性動脈硬化症

【 解答 】脳塞栓

▼ この問題の解説

- 上の問題と同様に心房細動の所見があり , それに伴い起こりうる合併症は脳塞栓です。

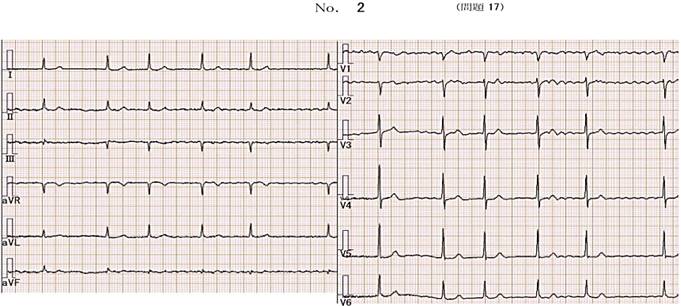

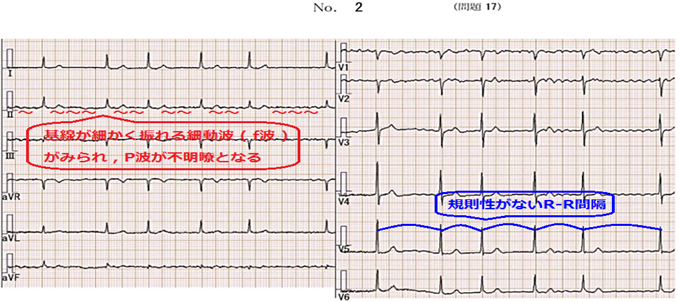

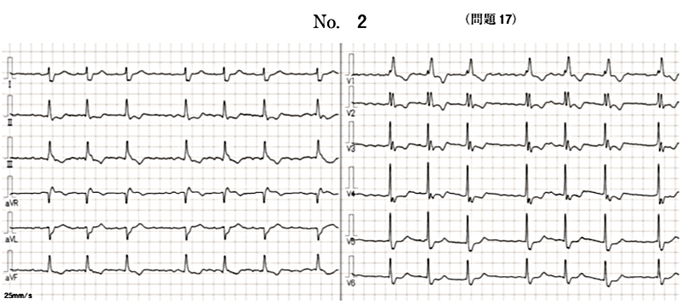

第65回 午前 問17 心房細動

【 問題文 】心電図を別に示す. 正しいのはどれか. 2つ選べ.

- この問題は前述の脚ブロックの項目の問題と重複するため選択肢は割愛します。

【 解答 】心房細動・完全右脚ブロック

▼ この問題の解説

- 細動波 ( f波 ) とR-R間隔がバラバラである特徴から心房細動であるという事が分かります。

※ この問題の心電図には完全右脚ブロックの所見もありますが、脚ブロックの解説をもう一度見たい方はこちらをクリックすると飛べます。

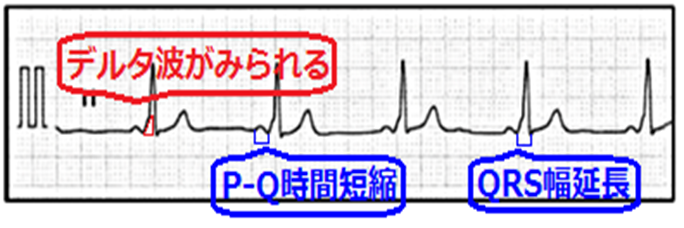

■ WPW症候群 ( 出題回数3回 )

【 WPW症候群でみられる心電図変化の解説 】

房室副伝導路 ( ケント束 ) が先天的に存在することにより , QRS波の初期成分にデルタ波が出現する

- デルタ波の存在によりP-Q間は短縮し , QRS幅は延長する

- WPW症候群ではA型およびB型のどちらもデルタ波 , PQ間隔短縮 , QRS幅延長がみられるが , 副伝導路の部位が異なる

- A型 ( ケント束が左房-左室間 ) → V1誘導がR型 ( 高電位のR波 )

- B型 ( ケント束が右房-右室間 ) → V1誘導がrS型 ( 左脚ブロック様の深いS波 )

- 発作性上室頻拍や心房細動の一因となり , 心房細動による偽性心室頻拍 ( pseudo VT ) を起こしうる

- 偽性心室頻拍 ( pseudo VT ) は心室細動に移行することがあり危険である

Point : 波形がみずらいときは , Ⅱ誘導を見ましょう。

→ Ⅱ誘導は12誘導の中でも刺激伝導系の軸 ( 電気軸が基準範囲の場合 ) に沿った誘導なので , P波やQRS波が最も見やすいです。

まずは、WPW症候群の特徴であるデルタ波とはどのような波形なのかを覚えましょう!

QRS幅が延長する疾患は他にもありますが , WPW症候群はデルタ波の存在で一発で見分けられます。

余談ですが , WPW症候群のWPWはウォルフ・パーキンソン・ホワイトの頭文字でWPW症候群の研究者であった3名の名前だそうです。

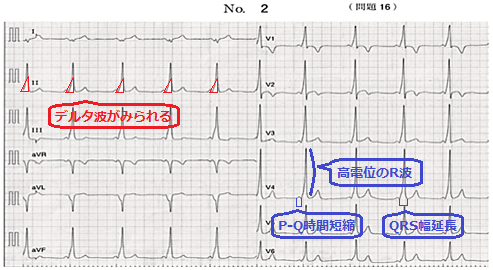

第57回 午後 問18 WPW症候群

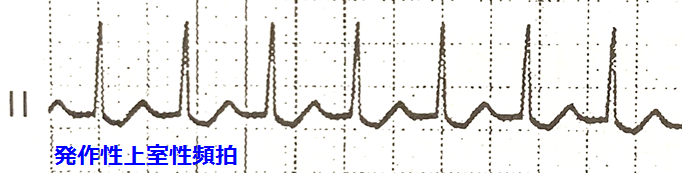

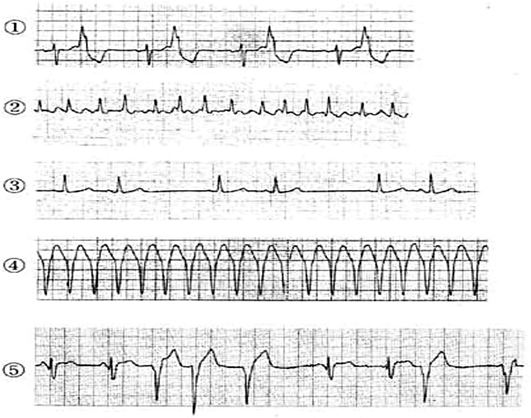

【 問題文 】心電図を別に示す. WPW症候群はどれか.

【 解答 】③

▼ この問題の解説

- この問題は5つの心電図の中からWPW症候群の心電図はどれかを問う問題ですが , デルタ波さえ分かっていれば解ける問題です。

- 高電位のR波がみられる事からA型WPW症候群であることが分かります。

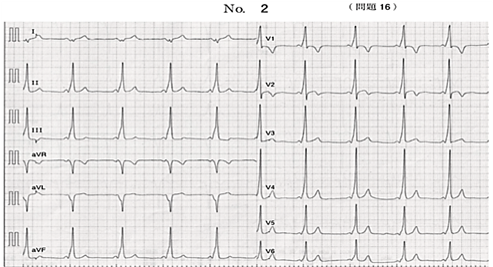

第64回 午前 問17 WPW症候群

【 問題文 】頻回の動悸を主訴に来院した患者の心電図を別に示す. 動悸の原因で最も考えられるのはどれか.

1. 心室細動

2. 洞性不整脈

3. 洞不全症候群

4. 洞房ブロック

5. 発作性上室頻拍

【 解答 】発作性上室頻拍

▼ この問題の解説

- 少し分かりにくい心電図ですが , デルタ波がみられることからWPW症候群 ( 高電位のR波がみられる事からA型WPW症候群 ) であるいう事が分かります。

- この問題の解答は発作性上室頻拍ですが , この問題も心房細動の合併症 ( 脳塞栓 ) を答えさせる問題と同様で , WPW症候群そのものを答えさせるのではなく , WPW症候群の存在が原因で生じている動悸は何なのかという事を聞いている発展的な問題です。

心房細動 → 脳塞栓 のように WPW症候群 → 発作性上室頻拍も同時に紐づけておきましょう!

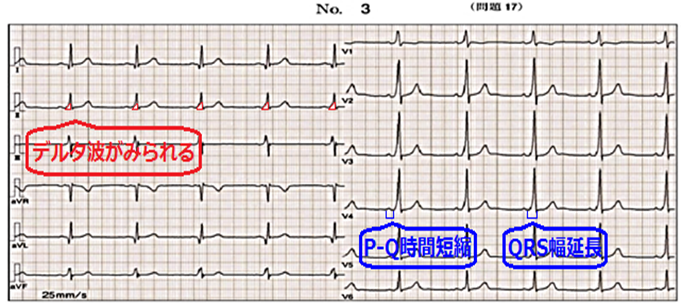

第67回 午後 問16 WPW症候群

【 問題文 】心電図を別に示す. 正しいのはどれか.

1. 右脚ブロック

2. 左脚ブロック

3. 急性前壁中隔梗塞

4. A型WPW症候群

5. B型WPW症候群

【 解答 】A型WPW症候群

▼ この問題の解説

- この問題はデルタ波からWPW症候群の名称や合併症を答えさせるこれまでの出題とは異なり、型まで理解できているかを問う発展的な問題と言えます。

- A型 ( ケント束が左房-左室間 ) → V1誘導がR型 ( 高電位のR波 )

- B型 ( ケント束が右房-右室間 ) → V1誘導がrS型 ( 左脚ブロック様の深いS波 )

- この心電図では高電位のR波がみられる事からA型WPW症候群であるという事が分かります。

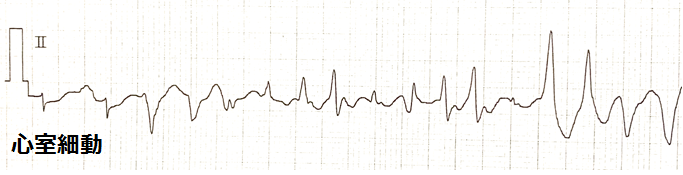

■ 心室頻拍 ( 出題回数2回 )

【 心室頻拍でみられる心電図変化の解説 】

P波を認めず , 幅広いQRS波が規則正しく連続して ( 3連発以上 ) 出現し , 突然止まる

- 心室細動に移行する可能性があり , 緊急度の高い不整脈

発作性上室性頻拍との違いはQRS幅が正常か延長しているか否かで分かります。

【 心室頻拍と発作性上室性頻拍の比較 】

- 心室頻拍はQRS幅が延長しているが , 発作性上室性頻拍ではQRS幅の延長はみられない

心室頻拍は致死性の不整脈である心室細動に移行する可能性があると書きましたが , ここで心室細動についても見ておきましょう!

これまで , 心室細動は心電図読解問題としては1度も出題されていません。

…不整脈の王様といえるくらいに緊急度の高いものがなぜ読解問題として出題されていないのか不思議です。

【 心室細動 】

- 患者の意識は消失し , 直ちにAEDによる除細動や胸骨圧迫などの心肺蘇生をおこなわなければ死に至る不整脈

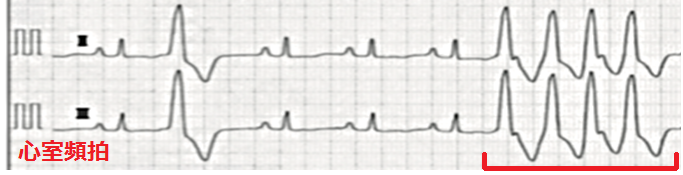

第49回 午前 問5

【 問題文 】心電図を示す. 救命処置を直ちに要するのはどれか.

【 解答 】④

▼ この問題の解説

- P波が消失し , 幅広いQRS波が連続 ( 3連発以上 ) していることから心室頻拍であるという事が分かります。

第59回 午後 問18 心室頻拍

【 問題文 】不整脈を訴える成人女性に心電図を実施した. 心電図を別に示す. 下線の所見はどれか.

1. 心房細動

2. 心室細動

3. 心室頻拍

4. 房室ブロック

5. ペースメーカー調律

【 解答 】心室頻拍

▼ この問題の解説

- P波の消失と幅広い連続する ( 3連発以上 ) QRS波の特徴から心室頻拍であるという事が分かります。

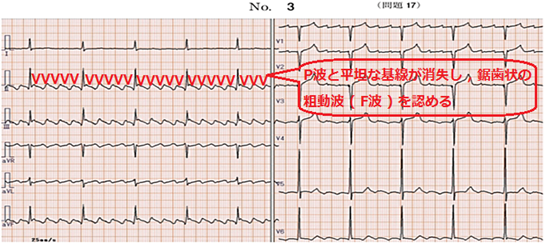

■ 心房粗動 ( 出題回数2回 )

P波と平坦な基線が消失し , 鋸歯状の粗動波 ( F波 ) が出現する

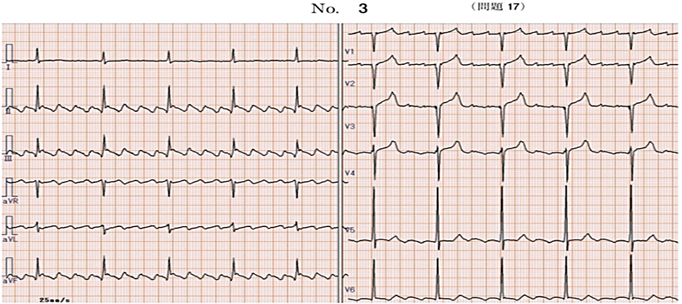

第62回 午前 問17

【 問題文 】心電図を別に示す. 正しいのはどれか.

1. 上室頻拍

2. 心室細動

3. 心房粗動

4. 交流障害

5. 呼吸による基線の動揺

【 解答 】心房粗動

▼ この問題の解説

- P波の代わりに鋸歯状波形 ( F波 ) を認めることから心房粗動であると分かります。

第71回 午前 問17

【 問題文 】標準12誘導心電図を示す. 所見はどれか.

1. 心房細動

2. 心房粗動

3. 上室頻拍

4. 心室細動

5. 心室頻拍

【 解答 】心房粗動

▼ この問題の解説

- 鋸歯状の基線=心房粗動

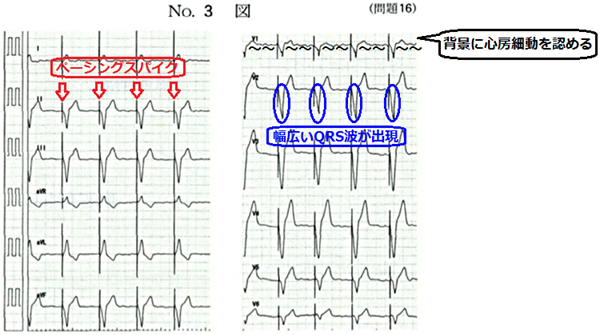

■ ペースメーカーリズム ( 出題回数2回 )

鋭いペーシングスパイクを認め , 幅広いQRS波が出現する

第54回 午前 問16

【 問題文 】83歳女性の心電図を別に示す. 認められる所見はどれか.

1. 左室肥大

2. 心室粗動

3. 左脚ブロック

4. WPW症候群

5. ペースメーカーリズム

【 解答 】ペースメーカーリズム

▼ この問題の解説

- この心電図は背景に心房細動を認め , 75 / 分の心室ペーシングの後に幅広いQRS波が出現しており , 自己心拍 ( 自発のQRS波 ) を認めません。

第68回 午後 問17

【 問題文 】四肢誘導心電図を示す. 正しいのはどれか.

1. 右脚ブロック

2. 房室ブロック

3. WPW症候群

4. ペーシングリズム

5. 不随意運動によるアーチファクト

【 解答 】ペーシングリズム

▼ この問題の解説

- Ⅱ誘導以外のP波の直前とaVF誘導以外のQRS波の直前にペーシングパルスを認めており , 心房と心室にペーシングリードが留置されていることが推測できます。

■ アーチファクト ( 出題回数2回 )

第63回 午後 問16 交流障害

交流障害は50Hzまたは60Hzの高さと幅が一定した規則正しい細かな波の混入が認められる

【 問題文 】心電図を別に示す. アーチファクトを除去するための適切な方法はどれか.

1. 枕を高くする

2. 息止めをおこなう

3. 両手首の汗を拭き取る

4. リラックスするよう促す

5. 付近の電気機器のプラグを抜く

【 解答 】付近の電気機器のプラグを抜く

▼ この問題の解説

見づらいので画像を拡大しますが , 特にⅡ誘導・Ⅲ誘導・avF誘導を見てもらうと細かな波の連続で基線が太くなっているのが分かると思います。

- 対策として付近の電気機器のプラグを抜くほか ,シールドシートを被せる , アース線・右足誘導コード・シールド線などの断線がないか ,接続に問題はないか ,皮膚との接触は問題ないかを確認する必要があります。

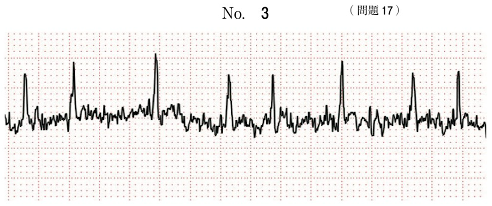

第69回 午前 問17 筋電図の混入

筋肉の動きに連動した不規則なギザギザしたノイズが認められる

【 問題文 】心電図波形を示す. 試みるべき対処法として正しいのはどれか.

1. アースの接続を確認する

2. 患者に力を抜いてもらう

3. 電動ベッドの電源を抜く

4. 電極と誘導コードの接続を確認する

5. 記録の間 , 患者に呼吸を止めてもらう

【 解答 】患者に力を抜いてもらう

▼ この問題の解説

- ギザギザした不規則なノイズのほか , この問題の心電図のように体動がある場合は基線の動揺も認めます。

■ 電極の装着間違い ( 出題回数2回 )

通常ではⅠ誘導のP波は上向き , aVRでは下向き , QRS波はV1誘導~V6誘導にかけてR波の振幅が増大し , S波の振幅は減少する

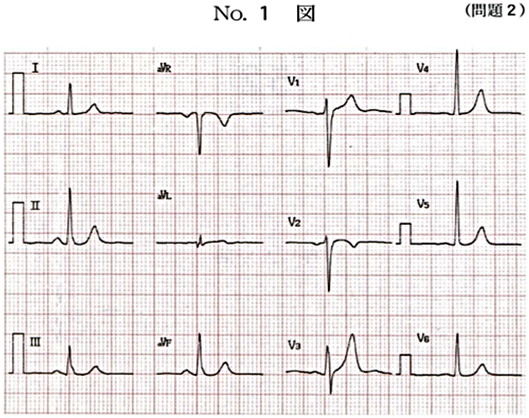

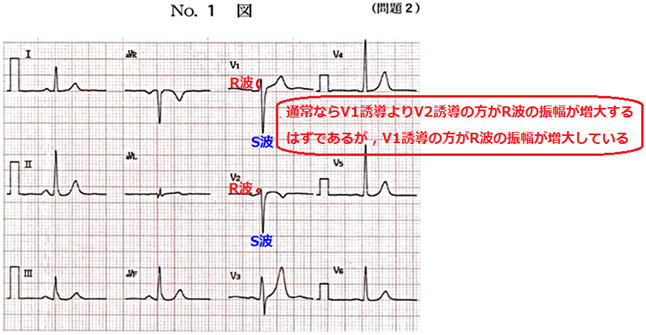

第52回 午前 問2

【 問題文 】58歳の健常男性. 心電図を別に示す. 電極の装着が逆になっている誘導はどれか.

1. V1とV2

2. V2とV3

3. V3とV4

4. V4とV5

5. V5とV6

【 解答 】V1とV2

▼ この問題の解説

- この問題の心電図ではV2誘導の方がV1誘導よりR波の振幅が減少していることからV1誘導とV2誘導の電極が逆になっていることが分かります。

第67回 午前 問17

【 問題文 】心電図を別に示す. 正しいのはどれか.

1. 右胸心

2. 右軸偏位

3. 側壁梗塞

4. 胸部電極の付け間違い

5. 四肢電極の付け間違い

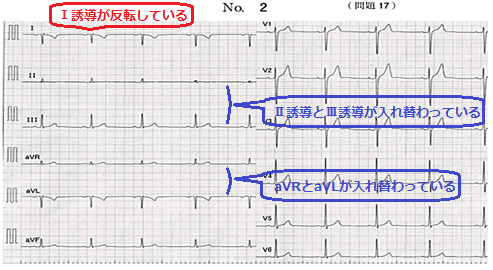

【 解答 】四肢電極の付け間違い

▼ この問題の解説

- この問題の心電図で通常は上向きになるⅠ誘導が反転し , Ⅱ誘導とⅢ誘導およびaVRとaVLが入れ替わっており , aVFにはほぼ変化がないことから右手と左手の付け間違いであることが分かります。

■ 右胸心

右胸心は解剖学的に左右反転した心臓が右胸腔に位置している状態である

第48回 午前 問14

【 問題文 】心電図を別に示す. 考えられるのはどれか.

1. 右手と左手の電極の付け違い

2. 胸部誘導電極の付け間違い

3. 心筋梗塞

4. 右胸心

5. 心タンポナーデ

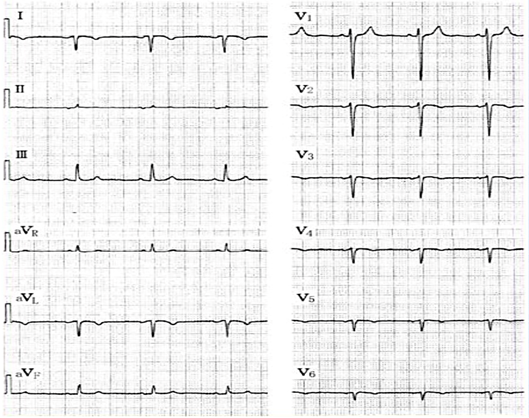

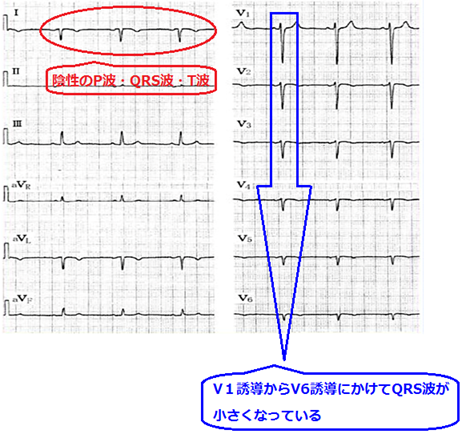

【 解答 】右胸心

▼ この問題の解説

- Ⅰ誘導のP波・QRS波・T波は陰性となる

- V1誘導からV6誘導にかけてQRS波が小さくなる

■ 電気軸 ( 軸偏位 )

電気軸の細かい求め方は複雑で試験中にそんな細かい計算をしていると時間が勿体ないので , ざっくり以下の2点を覚えておきましょう!

Ⅰ誘導でR波の振幅よりS波の振幅の方が大きくかつ , aVF誘導でS波の振幅よりR波の振幅の方が大きいとき→ 右軸偏位

Ⅰ誘導でS波の振幅よりR波の振幅の方が大きくかつ , aVF誘導でR波の振幅よりS波の振幅の方が大きいとき→ 左軸偏位

- 0°~+90°が正常軸である

- +90°~+150°=右軸偏位

- 0°~-90°=左軸偏位

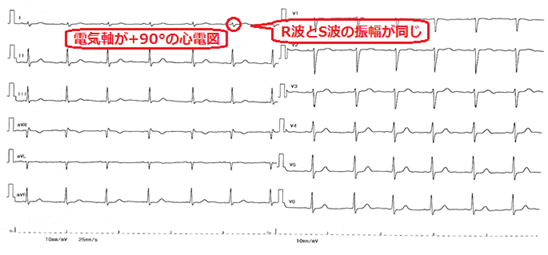

電気軸がちょうど+90°であると , 以下の心電図の様にⅠ誘導のR波とS波がちょうど同じ振幅となる

これよりS波の振幅が下に深くなると , +90°以上の右軸偏位と判断できる

ちなみにこの電気軸がちょうど+90°の心電図は管理人の心電図です。( どうでもいい )

第58回 午前 問18

【 問題文 】平均電気軸で最も近いのはどれか.

1. -30度

2. 0度

3. 45度

4. 90度

5. 180度

【 解答 】90度

▼ この問題の解説

- この問題の心電図はⅠ誘導のR波の振幅はみられず , S波が下向き ( R波の振幅よりS波の振幅の方が大きい ) でかつaVF誘導でS波の振幅よりR波の振幅の方が大きいことから , +120°程度の右軸偏位であるという事が分かります。

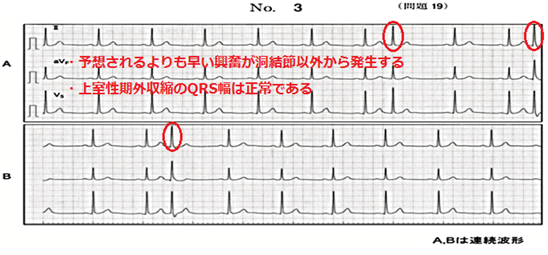

■ 上室性期外収縮

予想されるよりも早く出現する洞結節以外から生じる興奮を期外収縮という

第58回 午後 問19

【 問題文 】心電図を別に示す. 考えられるのはどれか.

1. 洞停止

2. 房室解離

3. 房室ブロック

4. 徐脈頻脈症候群

5. 上室性期外収縮

【 解答 】上室性期外収縮

▼ この問題の解説

- 似たような波形を示す期外収縮に心室性期外収縮があります。ただ , 心室性期外収縮は幅広いQRS波が出現し , 上室性期外収縮はQRS幅が正常であることから見分けがつきます。

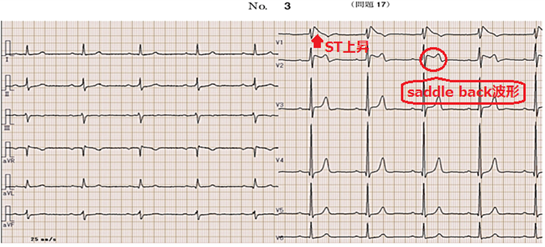

■ Brugada症候群

Brugada症候群の心電図ではV1誘導~V3誘導に右脚ブロック様のST上昇を認め , 波形により主にcoved ( コーブド ) 型・saddle back ( サドルバック ) 型の2タイプに分けられる

※ 細かい診断基準がありますが国家試験にそこまでの知識は不要と考えるため割愛

心室細動による突然死を起こす可能性があり、胸部誘導の電極の位置を1肋間上げて記録する高位肋間心電図で記録すると波形が強調される

第61回 午前 問17

【 問題文 】心電図を別に示す. 所見で正しいのはどれか.

1. 心房細動

2. WPW症候群

3. 左脚ブロック

4. Brugada症候群

5. Ⅲ度房室ブロック

【 解答 】Brugada症候群

▼ この問題の解説

この心電図はsaddle back型であるがV1誘導にみられるST上昇はcoved型の波形であり , 高位肋間心電図の記録か薬物負荷によりcoved波形が強調されたものと推測する ( 説明が難しいですが , Brugada症候群の細かい診断項目にcoved波形の存在が盛り込まれており , 単純にsaddle back型の波形のみでは診断に至らない為 , coved波形を見るために高位肋間心電図の記録か薬物負荷によりcoved波形を出現させた?と思われます )

■ 電解質異常

第70回 午後 問16 低K血症

電解質異常ではそれぞれ心電図で特徴的な所見を認めます

| 高カリウム血症 | テント状T波・QT間隔の短縮 |

| 低カリウム血症 | QT間隔の延長・U波の増高・T波の平低化・ST低下 |

| 高カルシウム血症 | QT間隔の短縮 |

| 低カルシウム血症 | QT間隔の延長 |

【 問題文 】標準12誘導心電図を示す. 考えられるのはどれか.

1. 高K血症

2. 高Ca血症

3. 高Na血症

4. 低K血症

5. 低Ca血症

【 解答 】低K血症

▼ この問題の解説

- V1〜V4にかけてU波が出現し , QT間隔が延長しているように見え , T波の平低化とST低下も認めます。

- U波とT波が融合すると、QT間隔とU波の区別がつかないTU波となります。

■ あとがき

心電図の読解問題は午前と午後に1問づつ合計2問出題されているというのが近年 ( 第57回以降は毎年 ) の傾向です。出題数の統計により心筋梗塞と房室ブロックに関連する問題が圧倒的に多いということが裏付けされているので、心電図の読解が苦手な方もせめて心筋梗塞と房室ブロックだけでも読めるようにしておきたいですね!

心★筋★梗★塞!

この解説に関してお気づきの事がありましたらお問い合わせフォームからご連絡いただけるとありがたいです。

♦ ウラ解答の教材はこちら

♦ その他のまとめ記事はこちら

♦ 過去問周回サイトはこちら

■ 画像の出典

♦ 厚生労働省のサイトリンク

- 臨床検査技師国家試験 第52回 午前 別冊

- 臨床検査技師国家試験 第53回 午前 別冊

- 臨床検査技師国家試験 第54回 午前 別冊

- 臨床検査技師国家試験 第55回 午前 別冊

- 臨床検査技師国家試験 第56回 午後 別冊

※ 第57回~第71回までは午前と午後にそれぞれ1出題されているので個別の出典画像のリンクは省略させていただきます。

厚生労働省のサイト内検索にて”第○○回臨床検査技師国家試験”と検索すると元画像が見れます。