41. 解糖系の律速酵素としてヘキソキナーゼ , ホスホフルクトキナーゼ , ピルビン酸キナーゼが挙げられる

- 糖新生系の律速酵素としてはホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ , フルクトースビスホスファターゼ , グルコース-6-ホスファターゼが挙げられる

42. 構造蛋白質としてコラーゲンが挙げられる

- このほか , ケラチンも構造蛋白質である

43. 半減期3日の放射性同位元素の放射線能が1 / 8になるのは9日後である

- 1 / 8は1 / 2の3乗であるため , 半減期が3日の場合 , 1 / 8になるには3日×3=9日を要する

44. 血中カルシウム

- 約50%がイオン型で存在する

- 基準範囲は8.8〜10.1 mg / dlである

- 低アルブミン血症では偽低値を示す

- アルカローシスではイオン型が低下する

- 副甲状腺ホルモン ( PTH ) の作用で上昇する

45. ホルマリンは組織の固定原理がメチレン架橋による

- ホルマリン固定はホルムアルデヒドが蛋白質中のアミノ基などと反応してヒドロキシメチル基が生じ , これがさらに他の蛋白質中のアミノ基と反応して , 蛋白質分子ないし分子間でメチレン架橋が形成され蛋白質を安定化させる

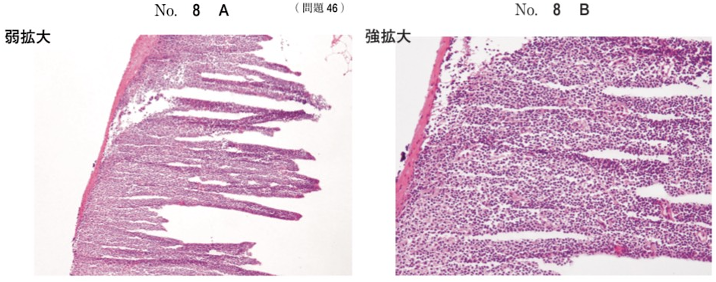

46. リンパ節の術中迅速組織標本の弱拡大写真と強拡大写真

- 標本にみられる不良の原因として薄切不良が挙げられる

- 切片にチャターのような細かいひび割れを認める

47. ヘマトキシリンの分別に用いるのは塩酸アルコールである

- 分別操作はヘマトキシリンで染色後 , 酸性溶液である塩酸アルコールに標本を2〜15秒浸漬させる

48. 染色

- PAM染色−糸球体基底膜の染色に用いられる

- 渡辺の鍍銀法−細網線維の染色に用いられる

- Victoria blue染色−弾性線維の染色に用いられる

- Masson trichrome染色−膠原線維の染色に用いられる

- elastica van Gieson染色−弾性線維と膠原線維を染め分ける

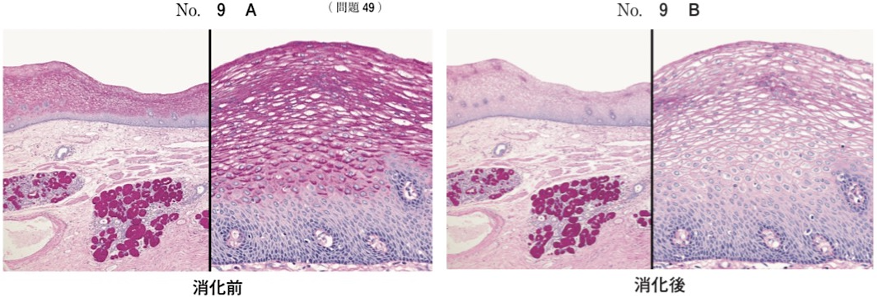

49. 食道のPAS染色標本とα-アミラーゼ消化後のPAS染色標本

- 消化試験で同定されるのはグリコーゲンである

- No.9 AのPAS染色標本から粘膜下にある食道腺と拡大像で示されている重層扁平上皮の角化層に陽性像を確認できる

- No.9 Bのα-アミラーゼ消化後のPAS染色標本は食道腺の陽性像は保持されていることから中性粘液を確認することができるが , 重層扁平上皮の角化層に存在するグリコーゲンがα-アミラーゼによって消化されているため , 陽性像を確認することができない

- したがって , α-アミラーゼ消化試験により組織中のグリコーゲンの存在を同定することができる

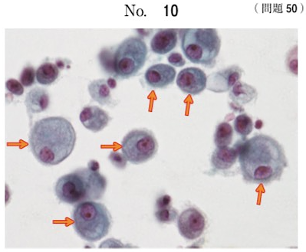

50. 腹水のPapanicolaou染色標本

- 矢印で示される細胞は印環細胞癌である

- 組織球を背景に核偏在傾向で細胞質に粘液様物質を認める大小様々な印環細胞癌を認める

51. 刷子縁とは小腸の吸収上皮細胞や腎臓の近位尿細管細胞の上部に存在する長さや太さが不揃いの微絨毛が密に形成されている領域のことである

- 電子顕微鏡で詳細がよく観察できる

52. 神経組織

- 神経組織の中で短い突起を有するグリア細胞を稀突起膠細胞という

- 小膠細胞は中枢神経系に存在する

- 星状膠細胞は中枢神経系に存在する

- 樹状突起は受容した興奮を神経細胞体に伝える

- ランヴィエ ( Ranvier ) の絞輪は有髄神経線維に隣接する髄鞘の間隙に存在する

53. 腹水の原因

- 腹膜炎

- 低蛋白血症

- 門脈圧亢進症

- リンパ管閉塞

- うっ血性心不全

- 高蛋白血症は腹水の原因とはならない

54. 細胞死

- 壊疽は不可逆的である

- 乾酪壊死は結核でみられる

- 融解壊死は脳などでみられる

- 凝固壊死は蛋白質に富んだ臓器に多く , 心筋梗塞が代表例である

- アポトーシスは発生過程で生理的にみられる

55. 石灰沈着を伴いやすい腫瘍として甲状腺乳頭癌 , 卵巣癌 ( 腺癌 ) , 髄膜腫などがある

- 石灰沈着とは骨や歯以外の組織中にカルシウム塩が病的に沈着することをいう

56. 化膿性炎症で多数認められる細胞として好中球が挙げられる

- 化膿性炎症は細菌感染によって生じる急性炎症の1つで好中球と共にCRPも同時に上昇する

57. 膵臓は内分泌機能を有する ( インスリン , グルカゴン , ソマトスタチンなどを分泌 )

- 膵臓のほか , 内分泌機能 ( ホルモンを分泌する機能 ) を有する臓器には甲状腺 , 下垂体 , 視床下部 , 副腎などがある

58. FISH法

- 標本は蛍光の減衰が生じるため永久標本とはならない

- 遺伝子増幅の検出に用いる

- 染色体転座の検出に用いる

- 観察には蛍光顕微鏡を用いる

- 核はDAPI ( diamidinophenilindole ) で染色する

- 転座によってできた遺伝子をキメラ遺伝子いい , FISH法はこれらの検出に用いられる

59. 播種性血管内凝固症候群 ( DIC ) の検査値

表は横にスクロールできます ▶

| 播種性血管内凝固症候群 ( DIC ) | |

| 延長する項目 | プロトロンビン時間 ( PT )/活性化部分トロンボプラスチン時間 ( APTT ) |

| 増加する項目 | D-ダイマー/フィブリン・フィブリノゲン分解産物 ( FDP )/トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体 ( TAT )/プラスミン・プラスミンインヒビター複合体 ( PIC )/可溶性フィブリンモノマー複合体 ( SFMC ) |

| 減少する項目 | 血小板/フィブリノゲン/AT ( アンチトロンビン ) 活性/アンチプラスミン ( α2プラスミンインヒビター ) |

60. 増加する白血球の種類

- 伝染性単核球症−異形リンパ球

- アレルギー性鼻炎−好酸球

- 急性骨髄性白血病−骨髄芽球

- 副腎皮質ステロイド薬投与−好中球

画像の出典:臨床検査技師国家試験 第70回 午前 別冊

■ 続きの解説は《 こちら 》