81. 抗原と抗体の結合には水素結合・疎水結合・分子間力・イオン結合が関与する

- 抗原抗体反応に影響を及ぼす要因として温度 , pH , イオン強度などがある

- 共有結合は影響しない

82. 温度依存性蛋白としてパイログロブリン , Bence-Jones蛋白 , クリオグロブリンが挙げられる

- パイログロブリンは56℃ , 30分加温で白濁やゲル化を示し100℃付近でも再溶解しない

- Bence-Jones蛋白は56〜60℃で混濁し100℃付近で再溶解する

- クリオグロブリンは冷蔵保存で白濁やゲル化し , 37℃で再溶解する

83. 検体保存温度

- 寒冷凝集反応−血清分離まで37℃

- HBs抗体検査−冷蔵

- クリオグロブリン検査−血清分離まで37℃

- 直接抗グロブリン試験−37℃

- Donath-Landsteiner反応−37℃

84. 免疫グロブリン

- IgAは3つのCHドメインを持つ

- IgGは胎盤通過性を持つ

- IgMは分子量が最も大きい

- IgGには4つのサブクラスが存在する

- IgMは補体の古典経路を活性化する

85. 補体系の検査結果を示す.

- 遺伝性血管性浮腫 ( 遺伝性血管神経性浮腫 ) が考えられる

- 遺伝性血管性浮腫ではCH50とC4が低下 , C3は正常 , C1-INH活性は低下ならⅠ型またはⅡ型 , 正常であればⅢ型が考えられる ( Ⅲ型は日本での報告はない )

| CH50 | C3 | C4 | |

| 悪性関節リウマチ | ↓ | ↓ | ↓ |

| 膜性増殖性糸球体腎炎 | ↓ | ↓ | → |

| 全身性エリテマトーデス | ↓ | ↓ | ↓ |

| 急性糸球体腎炎 | ↓ | ↓ | ↓ |

| 遺伝性血管性浮腫 | ↓ | → | ↓ |

86. ABO亜型

- 先天性である

- ABO抗原の発現量が少ない

- 遺伝子検査をせずとも判定できる

- 日本人ではBm型が最も多い

- 亜型でも体液にABO型物質を分泌する

87. HCV感染症ではタイプⅡ ( 単クローン性と多クローン性の混合型 ) のクリオグロブリンが高頻度に認められる

- タイプI ( 単クローン性型 / M蛋白型 ) のクリオグロブリンは多発性骨髄腫や原発性マクログロブリン血症などで認められる

- タイプⅢ ( 多クローン性混合型 ) のクリオグロブリンは全身性エリテマトーデス , 本態性クリオグロブリン血症 , 亜急性細菌性心内膜炎などで認められる

88. アレルギー

- 花粉症−I型アレルギー

- 関節リウマチ−Ⅲ型アレルギー

- 接触性皮膚炎−Ⅳ型アレルギー

- アナフィラキシーショック−I型アレルギー

- 特発性血小板減少性紫斑病−Ⅱ型アレルギー

89. Rh血液型

- 検査は室温でおこなう

- 日本人におけるRhD陰性頻度は0.5%である

- RhD陰性の確認は間接抗グロブリン試験でおこなう

- RhD陰性患者の赤血球輸血にはRhD陰性血を使用する

- 日本人において検出される不規則抗体で最も頻度が高いのは抗Eである

90. 令和2 ( 2020 ) 年度傷病分類別医科診療医療費が最も多いのは循環器系の疾患である

- 続いて新生物 ( 腫瘍 ) , 筋骨格系及び結合組織の疾患 , 腎尿路生殖器系の疾患 , 呼吸器系の疾患となっている

91. 社会的理解の促進とユニバーサルデザインの導入はノーマライゼーションの考えに該当する

- ノーマライゼーションとは障がい者が地域社会で健常者と共存して「 普通の生活 」を営めるように当該社会を物心両面から改善を促進する社会的志向である

92. 2021年の我が国の統計

- 死産数は前年より減少した

- 死亡数は前年より増加した

- 出生数は100万人を下回る

- 自然増減数はマイナス値である

- 合計特殊出生率は1.5を下回る

93. 環境問題と原因物質

- 酸性雨−硫黄酸化物・窒素酸化物

- 大気汚染−二酸化硫黄

- 地球温暖化−二酸化炭素

- 地下水汚染−六価クロム

- オゾン層破壊−ハロゲン系有機溶剤 ( フロン )

94. 産業保険における許容濃度の定義は労働者に健康上の悪影響が見られないと判断される濃度である

- 最大許容濃度とは , 作業中のどの時間をとっても暴露濃度がこの数値以下であれば , ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度である

- 管理濃度とは作業環境管理の良否を判断する管理区分を決定するための濃度である

- 臨海濃度 ( 閾値 ) とは毒性試験で動物に有害な影響が見られない最大投与濃度である

- 生物学的モニタリングは有害物質に曝露した作業者の体内における物質の濃度を評価する方法である

95. ヤング率 ( 縦弾性率 ) は外部の力に対してどれだけ物質が変形するかを示す指標であり , ヤング率が高いほど物質は硬く , 外部の力による変形が小さくなる

- 人体では骨や腱のヤング率が高い

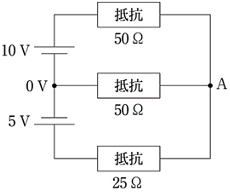

96. 図の回路で点Aの電圧は5.0 Vである

- 各抵抗に流れる電流をキルヒホッフの法則を用いて計算すると25Ωの抵抗を流れる電流は0 Aとなり , 電圧降下は起こらない

- したがって , A点の電圧は5.0 Vとなる

- 50Ωの抵抗を流れる電流はそれぞれ0.1 Aとなる

97. 電圧増幅度がそれぞれ4倍 , 10倍 , 100倍の増幅器を直列に接続したとき総合した増幅度は72 dBである

- 電圧増幅度 ( A ) =出力電圧 / 入力電圧 ( 倍 ) である

- これをデジベルで ( dB ) 表す場合は20 LogAで計算する

- 4倍 , 10倍 , 100倍の増幅器はそれぞれ12 , 20 , 40 dBとなる

- 増幅器を直列に接続した場合 , デシベル表示は和で計算できるため72 dBとなる

98. 等電位接地やCF形装着部はミクロショック対策を目的としている

- 3Pプラグは基礎絶縁が壊れた際の漏れ電流に対する追加保護手段である

- 無停電電源は停電を防ぐために一時的に電源を供給する仕組みである

- 非接地配線方式はマクロショック対策である

99. 情報の概念

- 情報の表現は2進数でおこなわれる

- 情報量の単位はビットとバイトである

- 1バイトは8ビットである

- 1キロバイトは1024バイトである

- 2バイト ( 16ビット ) は65,536通りの情報まで表すことができる

- 2進数の1桁を1ビットと呼ぶ

100. 分散処理やタイムシェアリングシステム ( TSS ) はコンピュータに接続した複数の端末を用いて処理をおこなうシステムである

- バッジ処理は一定量のデータを集め一括処理する方法である

- 定められた期間内に所定の処理を完了することをリアルタイム処理といい , そのシステムをリアルタイムシステムという

- ネットワークを介してデータ処理するシステムをオンラインシステムという

■ 続きの解説は《 こちら 》

画像の出典:臨床検査技師国家試験 第70回 午前 別冊