この記事では好気性グラム陰性桿菌 , 微好気性グラム陰性らせん菌とスピロヘータ科 , グラム陰性球菌 ( 双球菌 ) , Mycoplasma科 , Rickettsia科・Chlamydia科 , 嫌気性菌 , 抗酸菌の菌種別の解説をします。

菌種別まとめ①の続きです!

大きな差はないですが、問題数は緑膿菌 , らせん菌 , 抗酸菌が多かったです!

らせん菌は関連疾患も含めてしっかり押さえておきましょう!

大枠の項目数はこの記事の方が多いですが、出てくる菌種数は菌種別まとめ①のほうが多い…

逆に言うとこの記事に出てくる項目の菌は割と決まった菌種ばかりを問う問題が多いということです。

好気性グラム陰性桿菌

好気性グラム陰性桿菌で覚えるべき細菌は① Pseudomonas aeruginosa ② Acinetobacter baumannii ③ Stenotrophomonas maltophilia ④ Legionella pneumophilaである.

この項目では、特にワタシのことを覚えて下さい!

Pseudomonas aeruginosa , Acinetobacter baumannii , Stenotrophomonas maltophiliaはブドウ糖非発酵菌に分類され , これらは腸内細菌科の細菌とは逆にブドウ糖を嫌気的に発酵しない. ブドウ糖非発酵菌は全体的に環境中に存在する菌が多く , 薬剤に対する抵抗性が高く , MDRP ( 多剤耐性緑膿菌 ) やMDRA ( 多剤耐性アシネトバクター ) ※ などの多剤耐性菌も存在する.

ブドウ糖非発酵菌はPseudomonas aeruginosa ( 出題頻度が高い ) とAcinetobacter baumanniiについて覚えておけばよい. 下記に示す“ブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌はどれか”というような問題に関しては , 学生からすれば聞いたことがないような細菌名が並んでいるように感じるかもしれないが , 消去法で腸内細菌科の細菌を除外すれば正答に辿り着ける. したがって , 無数にあるブドウ糖非発酵菌すべてを抑える必要はなく , ブドウ糖非発酵菌の代表であるPseudomonas aeruginosaとAcinetobacter baumanniiをしっかり押さえておけばよい.

※ MDRPとMDRA等の薬剤耐性菌ついてはこの記事では詳しい解説はしない

第48回PM問63

ブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌はどれか. 3つ選べ.

- Acinetobacter calcoaceticus ○

- Serratia marcescens → 腸内細菌科細菌

- Klebsiella pneumoniae → 腸内細菌科細菌

- Stenotrophomonas maltophilia ○

- Burkholderia cepacia ○

① Pseudomonas aeruginosa ( 緑膿菌 )

- Pseudomonas aeruginosaは臨床上も重要な菌であるため , 国家試験の出題数も多い

- Pseudomonas aeruginosaについて問われていることは主にオキシダーゼテスト・産生する色素 ( ピオシアニン・ピオベルジン ) ・アシルアミダーゼ試験についてでである

- ピオシアニン産生とアシルアミダーゼ陽性の特徴はその他のPseudomonas属菌とPseudomonas aeruginosaを区別できる性状である

- 選択分離培地にNAC寒天培地などがある

- アミカシン ( アミノグリコシド系 ) ・イミペネム ( カルバペネム系 ) ・シプロフロキサシン ( ニューキノロン系 ) の3薬剤に耐性で多剤耐性緑膿菌 ( MDRP ) と判定される

表 Pseudomonas aeruginosaの特徴的な性状

| 酸素要求性 | 偏性好気性 |

| 産生する色素 | ピオシアニン・ピオベルジンなど |

| 産生する酵素 | オキシダーゼ・アシルアミダーゼ |

| 運動性 ( 鞭毛の有無 ) | + ( 極単毛=一端に1本 ) |

| 発育温度 | 37℃・42℃でも発育可能 |

| 抗菌薬 | イミペネムなどのカルバペネム系やアミカシンなどのアミノグリコシド系に感性 |

② Acinetobacter baumannii

- Acinetobacter baumanniiはPseudomonas aeruginosaと共にブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌として出題される

- Pseudomonas aeruginosaとの鑑別点としてAcinetobacter baumanniiはオキシダーゼと運動性が陰性であることが挙げられる

- 人工呼吸器関連肺炎 ( VAP ) の主な原因菌である

- グラム染色では球状の桿菌として観察される

表 Acinetobacter baumanniiの特徴的な性状

| 酸素要求性 | 偏性好気性 |

| 運動性 ( 鞭毛の有無 ) | - |

| オキシダーゼテスト | - |

③ Stenotrophomonas maltophilia

オキシダーゼテストが陰性の環境中に存在する菌であり , 易感染宿主に肺炎を起こすことがあるが , 国家試験での出題は少ないため細かい性状については覚える必要はない.

④ Legionella pneumophila

- レジオネラ症 ( 劇症型の肺炎と一過性のポンティアック熱の病型がある ) の原因菌

- 汚染された水の吸入により感染し , レジオネラ症は4類感染症に該当する

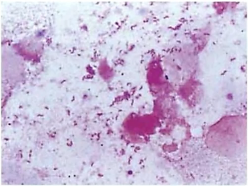

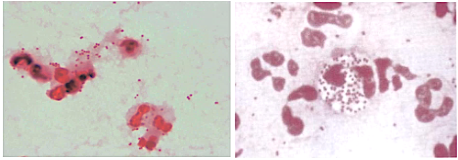

- 好気性でグラム陰性であるがグラム染色ではほとんど染色されないため , Gimènez染色 ( マクロファージ内の赤色の桿菌 ) で観察する

- 発育にL-システインを必要とするため血液寒天培地では発育せず , 分離培地にB-CYE , WYOα寒天培地がある

- β-ラクタマーゼを産生するため , β-ラクタム系抗菌薬は無効である

- Streptococcus pneumoniaeと同様に尿中抗原検査がある

微好気性グラム陰性らせん菌とスピロヘータ科

グラム陰性らせん菌に関する問題で主に出題されているのは① Campylobacter属と② Helicobacter属である. これらの共通性状として微好気条件 ( 3~15%の酸素環境 ) での発育 , オキシダーゼ試験とカタラーゼ試験が陽性であることが挙げられる.

スピロヘータ科もらせん形であるため , ここで解説するが , 第48回と第49回に1問出題されているのみであるため , スピロヘータ科に関しては余裕があれば目を通す程度でよい.

① Campylobacter属

- ヒトに胃腸炎症状を引き起こすCampylobacter属にはCampylobacter jejuniとCampylobacter coliがあるが , これまでの国家試験で出題されているのはCampylobacter jejuniのみである.

- Campylobacter jejuniについてこれまでで問われているのは , 形態 ( らせん状 ) ・酸素要求度 ( 微好気性 ) ・関連疾患 ( Guillain-Barré症候群 ) の3点である

- Campylobacter jejuni感染後0.1~0.2%の確率でGuillain-Barré症候群を発症する

表 Campylobacter jejuniの特徴的な性状

| 酸素要求性 | 微好気性 |

| 運動性 ( 鞭毛の有無 ) | + ( 単極または両極に1本 ) |

| 関連疾患 | Guillain-Barré症候群 |

| 選択培地 | Skirrow寒天培地 |

| 発育温度 | 42℃でも発育可能 |

② Helicobacter属

- Helicobacter pyloriはらせん状のグラム陰性桿菌で単極に数本の鞭毛を有し , ウレアーゼ ( 尿素分解酵素 ) 活性により胃酸から逃れて胃前庭部に生息する

- 保菌者の便中にも排泄されるが , 便中では球状体となるため , グラム染色の便中のらせん菌を問う問題では腸管病原菌のCampylobacter jejuniであると考えられ , 逆に胃粘膜などの生検材料でみられるらせん菌はHelicobacter pyloriであると考えられる ( Helicobacter pyloriでも糞便中抗原検査は可能 )

- Helicobacter pyloriに関して問われているのは形態 ( らせん状 ) ・ウレアーゼ活性 ( 尿素分解テスト陽性 ) ・関連疾患 ( 胃癌・特発性血小板減少性紫斑病 ) ・抗菌薬感受性などである

表 Helicobacter pyloriの特徴的な性状

| 酸素要求性 | 微好気性 |

| 主に産生する酵素 | ウレアーゼ ( 尿素分解テスト+ ) |

| 運動性 ( 鞭毛の有無 ) | + ( 単極に数本 ) |

| 関連疾患 | 胃癌・特発性血小板減少性紫斑病など |

| 抗菌薬 | ナリジクス酸:耐性 / セファロチン:感性 |

| 検査方法 | 分離培養・尿素呼気試験・糞便中抗原検査・血中 / 尿中抗体価測定法 組織染色による菌体の証明 |

③ スピロヘータ科 / レプトスピラ科

スピロヘータ科とレプトスピラ科はどちらもコイル状のグラム陰性桿菌である.

スピロヘータ科に関して問う問題は20年以上前に出題されているのみである. スピロヘータ科が原因となる感染症に , 梅毒 , 回帰熱 , ライム病などがある.

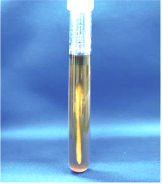

レプトスピラ科の分離培地としてコルトフ ( Korthof ) 培地 ( バイアル瓶に入った特殊な培地 ) がある. 薬剤感受性はスピロヘータ , レプトスピラどちらもペニシリンとテトラサイクリンなどに感性である.

グラム陰性球菌 ( 双球菌 )

グラム陰性球菌で覚えておくべき細菌はNeisseria gonorrhoeae ( 淋菌 ) , Neisseria meningitidis ( 髄膜炎菌 ) , Moraxella catarrhalisである. これらはそれぞれ検出される材料が異なるため , 画像問題では材料からどの菌種か推定できる.

- いずれも好気性であるが , Neisseria属は炭酸ガス培養により発育が良好となる

- Moraxella catarrhalisとNeisseria meningitidisは5%ヒツジ血液寒天培地に発育するが , Neisseria gonorrhoeaeは血液寒天培地での発育は極めて不良である

- Neisseria gonorrhoeaeとNeisseria meningitidisの選択分離培地にThayer-Martin寒天培地がある ( チョコレート寒天培地でも発育可 )

表 Neisseria属とMoraxella属の特徴的な性状

| Neisseria gonorrhoeae | Neisseria meningitides | Moraxella catarrhalis | |

| 頻出材料 | 尿道分泌物 | 髄液 | 喀痰などの呼吸器材料 |

| オキシダーゼ | + | + | + |

| カタラーゼ | + | + | + |

| グルコース | + | + | - |

| マルトース | - | + | - |

| 感染症法 | 5類 ( 定点 ) | 無菌材料から検出されたとき 5類( 全数 ) | 該当なし |

Mycoplasma科

Mycoplasma科にはMycoplasma属とUreaplasma属があるが国家試験ではMycoplasma属のみの出題である.

- Mycoplasma属は通性嫌気性 , 非運動性 , 細胞壁を欠くためグラム染色では染色されない

- Mycoplasma属の特徴として挙げられるのは細胞壁を欠くこと , 自己増殖性微生物のなかでは最も小さく , 細菌ろ過器を通過することである

- 自己増殖性微生物のなかでは最も小さいが , 細菌であることには変わりないためDNAとRNA両方を有する

- Mycoplasma pneumoniaeはヒトに肺炎を引き起こす ( マイコプラズマ肺炎 )

- 薬剤感受性については , β-ラクタム系抗菌薬などの細胞壁合成阻害薬はそもそも細胞壁がないため無効 ( 耐性 ) で , マクロライド系やテトラサイクリン系に感性である

- 選択分離培地にPPLO培地がある

Rickettsia科・Chlamydia科

Rickettsia科とChlamydia科は偏性細胞内寄生性 ( 生きた細胞内でのみ増殖できる ) である点など共通する項目が多く , 偏性細胞内寄生性である点はウイルスとも共通する.

- Rickettsia科の細菌で問われたことがあるのはOrientia tsutsugamushiとRickettsia prowazekiiである

- Chlamydia科の細菌で問われたことがあるのはChlamydia trachomatisである

表 主なRickettsia科の特徴的な性状

| Orientia tsutsugamushi ※ | Rickettsia prowazekii | Rickettsia rickettsii | Rickettsia japonica | |

| グラム染色性 | ||||

| 細胞寄生性 | ||||

| 核酸 | ||||

| 二分裂増殖 | ||||

| 薬剤感受性 | ||||

| 関連疾患 | ツツガムシ病 | 発疹チフス | ロッキー山紅斑熱 | 日本紅斑熱 |

| 媒介動物 | ダニ ( ツツガムシ ) | コロモジラミ | マダニ | マダニ |

※ Orientia tsutsugamushiは以前はRickettsia科Rickettsia属であったが現在はRickettsia科Orientia属である

表 主なChlamydia科とウイルスの比較

| Chlamydia trachomatis | Chlamydia psittaci | Chlamydia pneumoniae | ウイルス | |

| グラム染色性 | グラム陰性球菌状 | - | ||

| 細胞寄生性 | 偏性細胞寄生性 | 偏性細胞寄生性 | ||

| 核酸 | DNA・RNA | DNAまたはRNA | ||

| 二分裂増殖 | する | しない | ||

| 薬剤感受性 | マクロライド系抗菌薬 ( アジスロマイシン ) が第一選択となる | 抗生物質はすべて無効 | ||

| 関連疾患 | 性器クラミジア | オウム病 | 肺炎クラミジア | 種により様々 |

嫌気性菌

嫌気性菌の出題はClostridium属 ( グラム陽性桿菌 ) , Clostridioides difficile ( グラム陽性桿菌 ) ※・Bacteroides fragilis ( グラム陰性桿菌 ) が多い.

- Clostridium属とClostridioides difficileは芽胞を形成する嫌気性菌である

- Clostridioides difficileの毒素産生株保菌者が抗菌薬を長期使用することで腸内の細菌叢が乱れClostridioides difficileが異常増殖 ( 菌交代現象 ) して毒素により偽膜性大腸炎を引き起こす

- 嫌気性菌共通の分離培地に血液加ブルセラ寒天培地 , 増菌培地にGAM半流動培地がある

- Bacteroides属の分離培地にBBE寒天培地 ( 20%胆汁含有 ) , Clostridioides difficileの分離培地にCCFA寒天培地 , Clostridium perfringensのレシチナーゼ確認培地にCW寒天培地がある

- Clostridium属にはC.botulinumやC.tetaniなどの有名な菌が属するが , これらについては毒素の項目での出題があるのみで細かい性状について問われたことはない → Clostridium属の“性状”で問われるとすれば臨床でも分離頻度が高いC.perfringens一択である

- Prevotella属は [ 第53回PM問45 ] で正答として出題されているが , それ以降は出題されていないため , 性状に関しては余裕があれば覚えると良い

- 嫌気性菌はすべてアミノグリコシド系抗菌薬に耐性を示す

※ 旧名Clostridium difficileは2016年の名称変更によりClostridioides difficileとなり、新しいClostridioides属となった ( 臨床検査技師国家試験でも2021年施行の第67回からこの菌名で出題されている )

表 これまでに出題された嫌気性菌の特徴

| Clostridioides difficile | Clostridium属 | Bacteroides属 | Prevotella属 |

| ・グラム陽性桿菌 ・芽胞を形成する ・抗菌薬の長期投与で発症する偽膜性大腸炎の原因となる | ・グラム陽性 ( 大型 ) 桿菌 ・芽胞を形成する ・運動性+( ほとんどのClostridium属は運動性+であるがC.perfringensは- ) ・C.perfringensなど一部はレシチナーゼ陽性 | ・グラム陰性桿菌 ・BBE寒天培地に発育する( 胆汁耐性 ) ・エスクリンを加水分解する ・カタラーゼ陽性 ・ B.thetaiotaomicronはインドール陽性である | ・グラム陰性桿菌 ・BBE寒天培地に発育できない( 胆汁感受性 ) ・エスクリンを加水分解する ( P.biviaは陰性 ) ・一部のPrevotella 属( P.intermediaなど ) は黒色色素を産生する |

抗酸菌:Mycobacterium属

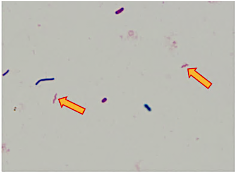

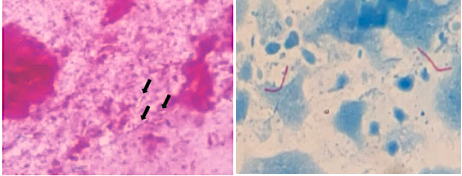

- Mycobacterium属は細胞壁に多量の脂肪酸 ( ミコール酸 ) を含み , 一度染色されると酸やアルコールで脱色されにくい性質を有する ( 抗酸性 ) → この性質を利用し , 脱色に塩酸アルコールを使用して抗酸菌のみを染色するZiehl-Neelsen染色がある

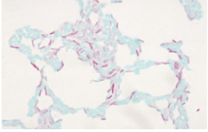

- 細胞壁の豊富な脂肪酸によりグラム染色では染色されず , 菌体がガラスの傷のように見える

- Mycobacterium属の共通性状として好気性で運動性はなく , 芽胞や莢膜を形成しないことが挙げられる

- Mycobacterium属の選択分離培地に小川培地がある ( M.lepraeは培養不可 )

- Mycobacterium属に関して主に問われることはM.tuberculosis ( 結核菌 )の性状やRunyonの分類 , 培養温度についてである

- M.tuberculosisが引き起こす結核は2類感染症に該当する

- M.tuberculosisとM.leprae以外の抗酸菌は土壌や環境水に広く分布している

- Ⅱ群 ( 暗発色菌 ) はこれまでの過去問では一度も出題されていない

表 国家試験でよく問われるMycobacterium属の特徴

| Runyonの分類 | 培養温度 | 特徴 | ||

| 遅発育菌 | 結核菌群 | M.tuberculosis ( 結核菌 ) | 37℃ | ・R型コロニー形成 ・ナイアシンテスト陽性 ・アルカリに抵抗性がある ・細胞内寄生性 ( マクロファージ内で増殖可能 ) ・インターフェロンγ遊離試験が診断に有用 |

| M.bovis ( ウシ型結核菌 ) | ・BCGワクチン株 ・M.tuberculosisとPCR検査で区別できない | |||

| Ⅰ群( 光発色菌 ) | M.marinum | 28℃ | 光照射後コロニーが黄色を呈する | |

| M.kansasii | 28℃・37℃ | |||

| Ⅱ群( 暗発色菌 ) | M.scrofulaceum / M.szulgai | 28℃・37℃ | 光に関係なくコロニーが橙色を呈する | |

| Ⅲ群( 非光発色菌 ) | M.avium / M.intracellulare | 28℃・37℃ | 非結核性抗酸菌症の原因菌 | |

| 迅速発育菌 | Ⅳ群 | M.fortuitum / M.abscessus | 28℃・37℃ | 7日以内にコロニーが肉眼で確認できる |

| M.leprae ( らい菌 ) | 培養不可 | ハンセン病の原因菌 | ||

おまけ

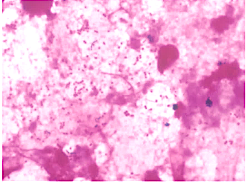

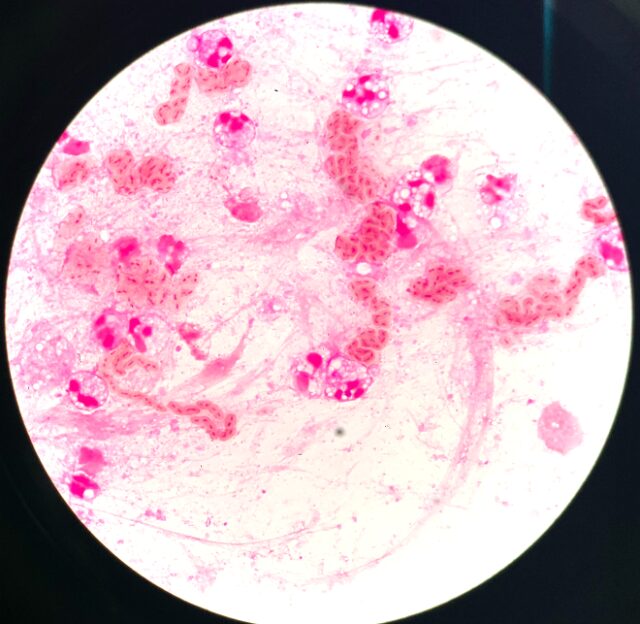

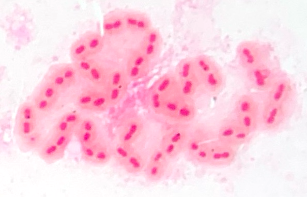

入院患者の喀痰です。

何がいるかわかりますか…?

…?

…?

答えはワタシデス!!バイオフィルム形成ちゅう♪

培養からはムコイド型の緑膿菌が検出されました。患者の気道内にバイオフィルムを形成した緑膿菌は粘性物質で菌体を包んで定着し、塗抹ではカエルの卵状に見え、培養ではM型集落が検出されます。

♦ ウラ解答の教材はこちら

♦ その他のまとめ記事はこちら

♦ 過去問周回サイトはこちら