21. 睡眠時無呼吸症候群では肺拡散能 < DLco > は低下しない

- 肺気腫・肺水腫・間質性肺炎・肺動脈性肺高血圧症では肺拡散能 < DLco > が低下する

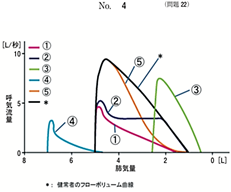

22. 70歳男性 ,約1年前から続く労作時息切れのため来院. 胸部エックス線写真で両肺野の網状陰影と肺の容量減少を認めた. 呼吸機能検査で1秒率 < FEV1 % > 82 % ,肺活量 < % VC > 62 %であった.

この患者に予想されるフローボリューム曲線はどれか.

- この患者に予想されるのは最大吸気位と肺気量が減少する③の拘束性換気障害である

- ピークフロー後急峻に低下し ,下に凸の形を呈する①・②・④では閉塞性換気障害が考えられる

23. 心臓超音波の連続波ドプラ法にて測定された三尖弁逆流の最大速度が 2.5 m / s の場合 ,右室-右房間収縮期圧較差 [ mmHg ] は25となる

- 圧較差 ( ⊿P mmHg ) は簡易ベルヌーイ式⊿P=4V2で求めることができる

- 三尖弁逆流の最大速度が 2.5 m / s の場合は 4×2.52=25 ( mmHg ) となる

24. 正常妊娠期間中 ,最も早い時期に出現する超音波検査の所見は胎嚢である

- 胎嚢は妊娠4~5週にかけて検出可能になる

25. 医療用MRIにおいて画像化される磁気共鳴信号を発する元素は水素である

- 人体を構成する元素の比率は約96%が水素原子であるため , これを測定対象としている

26. 健常成人の脳波のα波

- 後頭部優位に出現する

- 開眼によって抑制される

- 左右対称性に出現する

- 周波数は8~13 Hzである

- 振幅は30~50 μVである

27. 前庭神経は聴覚誘発脳波記録時にインパルスが通過しない

- 音刺激はⅠ波 ( 蝸牛神経 ) → Ⅱ波 ( 蝸牛神経核 ) → Ⅲ波 ( 上オリーブ核 ) → Ⅳ波 ( 外側毛体 ) → Ⅴ波 ( 下丘 ) → Ⅵ波 ( 内側膝状体 ) の順で伝わる

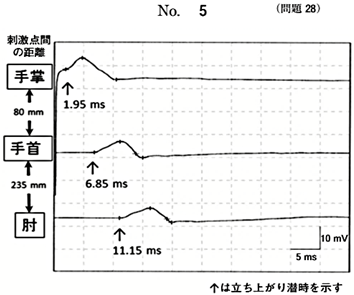

28. 56歳の男性. 右正中神経を手掌 ,手首 ,肘の各部位で電気刺激した際の短拇指外転筋における運動神経伝導検査所見を示す.

- 手首から手掌が病変部位である

- それぞれの部位の神経伝導速度は 手首~肘間が235 mm / ( 11.15 ms-6.85 ms ) ≒ 55 m / s ,手掌~手首間が80 mm / ( 6.85 ms-1.95 ms ) ≒ 16 m / s となる. 正中神経の伝導速度は50~70 m / sが基準値であるため手首~手掌間の伝導速度が低下しており ,病変部であるといえる

29. ポイント・オブ・ケア・テスティング < POCT > の対象となるものに血糖 ( 糖尿病 ) ・尿中hCG ( 妊娠 ) ・トロポニン ( 急性心筋梗塞 ) ・血清カリウムなどがある

- POCTの対象検査は迅速測定が必要な病態が関わるものである

- プロラクチンなどのホルモンは迅速測定が必ずしも必要ではない

30. Michaelis-Mentenの式に従う酵素反応において ,基質濃度をKm値の3倍とし ,反応速度を最大反応速度に対する百分率で表したとき75 %となる

- Michaelis-Mentenの式はv = Vmax ・[ S ] / Km + [ S ] であり ,基質濃度 [ S ] に3Kmを代入するとv = 0.75 Vmaxとなり ,75 %となる

31. 副甲状腺機能低下症では血清無機リンが上昇する

- 副甲状腺機能低下症では低カルシウム血症も惹起される

- ビタミンD欠乏・呼吸性アルカローシス・尿細管性アシドーシスでは血清無機リンは低値となる

32. グリコアルブミンは採血前1~2週の血糖コントロールを反映する

- HbA1cは1~2カ月 ,1 , 5-AGは数日の血糖コントロールを反映する

33. 肝臓のβ酸化が亢進するとケトン体が血中で増加する

- ケトン体はβ-ヒドロキシ酪酸・アセト酢酸・アセトンの総称である

34. 肝硬変で増加する血清蛋白分画はγ分画である

- 肝硬変で増加するIgG・IgM・IgAのうちIgMとIgAがβ分画付近にあるため ,肝硬変ではβ-γ bridge ( 血清蛋白分画において両分画の境界がはっきりしない ) となる

35. 短期間の栄養状態の指標として用いるものにトランスサイレチンやレチノール結合蛋白がある

- それぞれの半減期はトランスサイレチンが約2日 ,レチノール結合蛋白が約半日である

- このほか ,トランスフェリン ( 半減期:約8~10日 ) も短期間の栄養状態の指標として用いられる

36. 尿崩症では血清クレアチニンが低下する

- クレアチニンは腎臓から排泄されるため ,腎臓の排泄が亢進する尿崩症では血清クレアチニン値は低下する

37. ALPはABO血液型の影響を受ける

- B型 ,O型の分泌型では食事の影響で小腸型ALPが分泌されて高値となる

38. 日本臨床化学会 < JSCC > の勧告法によるCK活性測定試薬に含まれるものにADP・NADP・グルコース・N-アセチルシステインなどがある

- クレアチンは含まれない

39. タクロリムスは全血を測定試料とする

- シクロスポリンやタクロリムス ( 免疫抑制剤 ) は赤血球中に侵入するため全血を測定試料とし , 治療薬物モニタリング ( TDM ) が実施される

40. 甲状腺髄様癌ではカルシトニンが高値を示す

- カルシトニンは甲状腺傍濾胞細胞 ( C細胞 ) で合成される

画像の出典:臨床検査技師国家試験 第61回 午後 別冊

■ 続きの解説は《 こちら 》