21. 筋萎縮性側索硬化症患者の萎縮が明らかな筋における針筋電図検査で認める所見として陽性鋭波と線維束自発電位が挙げられる

- 神経原性疾患では完全干渉波形が得られなくなる

- 急速動員や短持続低振幅電位は筋原性疾患で認められる

22. 検査部位の皮膚温度が30℃と低い状態で検査をおこなう場合 , 神経伝導検査への影響は伝導速度が低下し , 記録波形の振幅が大きくなる

- 神経伝導検査では皮膚温度を32℃以上に保つことが重要である

23. 脳波の記録法

- 電極配置は国際10-20法を基本とする

- 基準電極導出法は耳朶電極を基準とする

- 過呼吸賦活は1分間に20〜25回で施行する

- 電極と頭皮との接触抵抗は電極間でばらつきがあるとノイズが混入する

- 時定数を下げると低周波ノイズが低減される

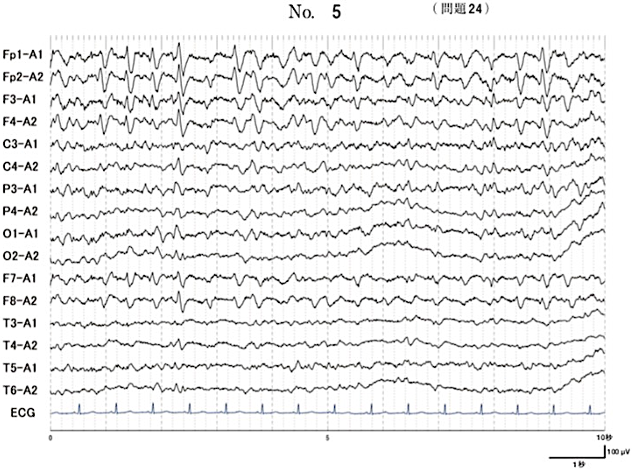

24. 62歳女性. 慢性肝疾患のため通院中である. 意識障害が出現し記録した脳波を示す.

- 前頭部優位に大きな陽性波形の前後に小さな陰性波形を認める

- 肝性昏睡などの意識障害で出現する三相波である

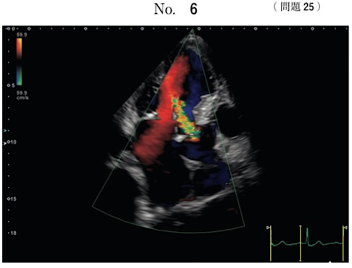

25. 心尖部長軸像のカラードプラ像

- 大動脈弁閉鎖不全症が考えられる

- 僧帽弁の正常な解放に伴い左房から左室に向かう赤い血流シグナルと大動脈弁から左室に向かう逆流性の血流が観察できる

26. 右腹部超音波像

- 腎結石が考えられる

- 中心部高エコー内に音響陰影を伴う高輝度エコーが認められ腎結石が考えられる

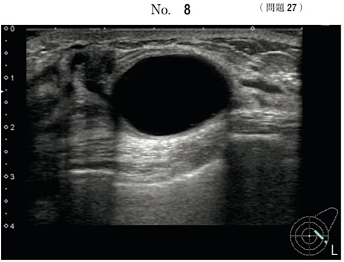

27. 乳房の超音波像

- 境界明瞭で内部無エコー , 後方エコーの増強が認められ , 嚢胞性病変が疑われる

28. MRI検査

- T2強調画像では水は高信号に描出される

- T1強調画像では脂肪は高信号に描出される

- MRアンジオグラフィ ( MRA ) は非造影の撮像が基本である

- 拡散強調画像では超急性期脳梗塞巣の描出が可能である

- T2*強調画像はT2強調画像より出血・石灰化の検出に鋭敏である

29. ビリルビン

- 尿中には抱合型が排泄される

- 抱合型はグルクロン酸と結合している

- 非抱合型は抱合型より酸化されやすい

- 非抱合型は抱合型より光に対して不安定である

- δビリルビンは抱合型にアルブミンが結合している

30. 酵素

- ALP−加水分解酵素

- AST−転移酵素

- CK−転移酵素

- γ-GT−転移酵素

- LD−酸化還元酵素

31. 関連するホルモン

- 骨形成−エストロゲンやアンドロゲン

- 脂質合成−インスリン

- Na再吸収−アルドステロン

- 血糖値低下−インスリン

- 心拍数上昇−アドレナリンなど

32. 高エネルギー化合物で最も高いエネルギーをもつのはホスホエノールピルビン酸である

- リン酸基の加水分解により−25 kJ / mol以上の自由エネルギーを放出するものを高エネルギー化合物という

- ホスホエノールピルビン酸は−62 kJ / molと生体中で最もエネルギーの高いリン酸結合をもつ

33. リポ蛋白で蛋白質の含有率が最も高いのはHDLである

- カイロミクロンは蛋白質の含有量は最も少なく , トリグリセライドを最も多く含有する

34. 必須アミノ酸とはヒトが体内で合成できないもので , フェニルアラニン・ロイシン・バリン・イソロイシン・スレオニン・ヒスチジン・トリプトファン・リジン・メチオニンの9つである

35. 尿酸

- 血漿中で抗酸化作用をもつ

- 血漿中濃度は夜より朝に高い

- 酵素法試薬ではウリカーゼが用いられる

- 核酸のプリン塩基の最終代謝産物である

- 血漿中の尿酸の溶解度は約7.0 mg / dlである

36. 免疫抑制剤であるタクロリムスとシクロスポリンは血中薬物濃度測定で検体に全血を用いる

- これらの薬剤は血球への移行率が高いため測定には全血を用いる

37. 脂溶性ビタミンであるレチノール ( ビタミンA ) , カルシフェロール ( ビタミンD ) , トコフェロール ( ビタミンE ) , フィロキノン / メナキノン ( ビタミンK1 / K2 ) は体内に蓄積されやすく過剰症を引き起こす可能性がある

- アスコルビン酸 ( ビタミンC ) などの水溶性ビタミンは過剰摂取しても尿中から排泄される

38. Child-Pughスコアは肝硬変の重症度の分類であり , 判定には肝性脳症の有無・腹水の有無・血清ビリルビン値・血清アルブミン値・プロトロンビン時間またはPT-INR値の5つを用いる

- PT-INR= ( 患者プロトロンビン時間 / 正常プロトロンビン時間 )

| 点数 / 項目 | 1点 | 2点 | 3点 |

| 脳症 | なし | 軽度 | ときどき昏睡 |

| 腹水 | なし | 少量 | 中等量 |

| 血清ビリルビン値 ( mg / dl ) | 2.0未満 | 2.0〜3.0 | 3.0超 |

| 血清アルブミン値 ( g / dl ) | 3.5超 | 2.8〜3.5 | 2.8未満 |

| プロトロンビン活性値 ( % ) | 70超 | 40〜70 | 40未満 |

- グレードA ( 5〜6点 ) :軽度 ( 代償性肝硬変 )

- グレードB ( 7〜9点 ) :中等度 ( 非代償性肝硬変 )

- グレードC ( 10〜15点 ) :重度 ( 非代償性肝硬変 )

39. 血中アンモニア濃度

- 性差はない

- 溶血検体では高値を示す

- 消化管出血により上昇する

- 採血後室温で放置すると上昇する

- 動脈血のアンモニア濃度は静脈血より低い ( 1 / 3 )

- 消化管出血では血液由来の蛋白が腸内細菌により分解され , 発生したアンモニアが血中に取り込まれることにより上昇する

40. LD

- 4量体である

- LD1は心筋や赤血球に多く含まれる

- 半減期が最も長いのはLD1である

- 健常人血清ではLD2の割合が最も高い

- LD1はH型サブユニットのみで構成される

- LDは2種類のサブユニットからなる ( 主に肝または骨格筋に存在するMと主に心筋に存在するH )

| アイソザイムの型 | 多く含まれる臓器 |

| LD1・LD2 | 心臓・赤血球・腎臓 |

| LD3 | 肺・骨格筋・肝臓 |

| LD4・LD5 | 肝臓・副腎・甲状腺 |

| LDアイソザイム | 上昇で考えられる疾患 |

| LD1・LD2 | 心筋梗塞や悪性貧血など |

| LD2・LD3 | 白血病や筋ジストロフィーなど |

| LD2~LD5 | 悪性腫瘍など |

| LD5 | 急性肝炎など |

- LDアイソザイムの半減期はLD1 ( 約80時間 )・LD2・LD3・LD4・LD5 ( 約9時間 ) の順に長い

■ 続きの解説は《 こちら 》

画像の出典:臨床検査技師国家試験 第70回 午後 別冊