21. 肺拡散能 < DLco > が高値を呈する原因として高地での測定がある

- 貧血・喫煙者・肺気腫・間質性肺炎では肺拡散能 ( DLco ) は低下する

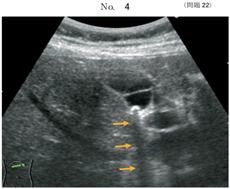

22. 心窩部斜走査による超音波像

- 矢印で示される部分は音響陰影である

- 高輝度エコーの後方が黒い影になっている ( 音響陰影 )

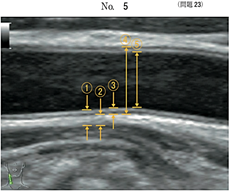

23. 総頸動脈の超音波像

- 内中膜複合体厚 < IMT > は③である

- ①は内中膜複合体厚と外膜などを ,②は外膜などを ,④は外膜間距離を ,⑤は頸動脈の内径を示している

24. 脂肪肝の超音波所見として肝内脈管の不明瞭化や肝腎コントラスト増強がある

- このほか ,脂肪肝でみられる超音波所見として高輝度な肝実質や肝深部エコーの減衰などがある

- 肝実質粗や肝表面不整は慢性肝炎や肝硬変でみられる

25. 有髄神経の伝導の特徴として絶縁性伝導・跳躍伝導・両方向性伝導・非減衰伝導がある

- 有髄神経の伝導速度は無髄神経より速い

26. 病態-脳波所見

- Alzheimer型認知症-振幅低下・θ波やδ波の増加

- Creutzfeldt-Jacob病-周期性同期性放電

- 肝性脳症-三相波

- 欠神発作-3 Hz棘徐波複合

- もやもや病-過呼吸負荷によるre-build up

27. 聴性脳幹誘発電位 < ABR > の起源

- 下丘-Ⅴ波

- 外側毛帯-Ⅳ波

- 蝸牛神経核-Ⅱ波

- 上オリーブ核-Ⅲ波

- 内側膝状体-Ⅵ波

- Ⅰ波は蝸牛神経である

28. 神経-神経伝導検査

- 脛骨神経-運動神経伝導検査のみに用いられる

- 尺骨神経-運動神経伝導検査・感覚神経伝導検査の双方に用いられる

- 正中神経-運動神経伝導検査・感覚神経伝導検査の双方に用いられる

- 橈骨神経-運動神経伝導検査・感覚神経伝導検査の双方に用いられる

- 腓腹神経-感覚神経伝導検査のみに用いられる

29. ゲルろ過クロマトグラフィやSDS-ポリアクリルアミド電気泳動は分子ふるい効果を原理としている

- 分子の分子量に応じて分離する

30. 競合法を原理とする免疫測定法はジゴキシン ( 抗不整脈薬 ) やアルドステロン ( 副腎皮質ホルモン ) などの分子量が小さくエピトープが少ない物質の測定に適する

- 分子量が小さいと抗体と結合したときにサンドウィッチ法のように2つの抗体が結合することができないため競合法が適する

31. イオン選択電極を用いたクロールの測定において正誤差の要因となるイオンに臭素やヨウ素などのハロゲン属元素の存在がある

- 抗コリン薬 ( 臭化ブチルスコポラミン ) , 臭化パンクロニウム ( 筋弛緩薬 ) , ヨード造影剤などの影響を受ける

32. 検査項目-呈色試薬

- カルシウム-アルセナゾ-Ⅲ

- マグネシウム-キシリジルブルー

- 無機リン-モリブデン酸

- 鉄-バソフェナンスロリン

- 銅-バソクプロイン・o – クレゾールフタレインコンプレクソン

33. 鉄欠乏状態ではHbA1cが偽高値を示す

- 赤血球産生が低下する病態では血糖値に比しHbA1cは高めとなるが ,鉄欠乏性貧血の回復期では逆に偽低値となる

- 溶血性貧血などの赤血球の寿命が短くなる病態では偽低値となる

34. リポ蛋白リパーゼ < LPL > の活性化に関与するアポリポ蛋白はアポC2である

- LPL活性を抑制するのはアポE ,LCATを活性化するのはアポA1である

35. ビウレット法

- 反応は強アルカリ性下でおこなう

- 測定波長は545 nmである

- 銅イオンとの錯体を検出する

- 呈色はペプチド結合の数に比例する

- アルブミンの測定法にはBCG法やBCP法がある

36. 濃度を窒素量として表示するのは尿素とアンモニアである

- 尿素は分子量が60であり , 尿素窒素が28 mg / dlなら尿素量としては60 mg / dlとなる

37. NADPHのモル吸光係数6.3×103L・mol-1・cm-1 ,試料量10μL ,試薬量350μLのとき ,血清CK活性の測定において2分間の吸光度増加量が0.07であったときの血清のCK活性は200 U / Lである

- 酵素活性1 U / Lは1分間に1μmolの基質を変化させる活性である

- 上記の問題では CK活性= ( 0.07 / 2 ) ×360 / 6.3×103×10×10-6=200 U / L となる

38. 日本臨床化学会 < JSCC > 勧告法による酵素活性測定で可視部測定項目にALPがある

- ALPは400 nmで測定する

39. 血中薬物モニタリング < TDM > をおこなう薬物としてリチウム ( 双極性障害治療薬 ) ・タクロリムス ( 免疫抑制薬 ) ・テオフィリン ( 気管支拡張薬 ) ・フェニトイン ( 抗てんかん薬 ) などがある

- このほか , ジゴキシン ( 強心剤・抗不整脈薬 )・バルプロ酸 ( 抗てんかん薬 )・バンコマイシン ( グリコペプチド系抗菌薬 ) などもTDMの対象となる

- プレドニゾロン ( ステロイド系抗炎症薬 ) はTDMをおこなわない

40. 骨代謝マーカー

- オステオカルシン < OC > -骨形成マーカー

- デオキシピリジノリン < DPD > -骨吸収マーカー

- 骨型アルカリホスファターゼ < BAP > -骨形成マーカー

- Ⅰ型コラーゲン架橋N末端テロペプチド < NTx > -骨吸収マーカー

- Ⅰ型プロコラーゲンC末端プロペプチド < PICP > -骨形成マーカー

画像の出典:臨床検査技師国家試験 第62回 午後 別冊

■ 続きの解説は《 こちら 》