1. 全血を室温で放置した場合 , グルコースは血中の細胞内の解糖系酵素により消費されて低下する

- LD・AST・血清鉄・カリウムなどは赤血球中からの逸脱により増加する

2. 試験紙法で尿蛋白が陽性のときの原因としては妊娠や発熱 , 激しい運動後 , ネフローゼ症候群などが挙げられる

- 試験紙法の原理はpH指示薬の蛋白誤差法であるため , 強酸性尿では陽性とならない

3. 疾患-媒介昆虫

- マラリア-ハマダラカ

- フィラリア症-蚊またはブユ

- トリパノソーマ症-ツェツェバエまたはサシガメ

- リーシュマニア症-サシチョウバエ

- トリコモナス症はトリコモナス原虫によってヒトからヒトへ直接移行し , 昆虫の介在を必要としない

4. 真核生物では80Sリボソームを構成する5 S rRNA・5.8 S rRNA・18 S rRNA・28 S rRNAが存在し , 原核生物では5 S rRNA・16 S rRNA・23 S rRNAが存在する

- アミノグリコシド系抗菌薬 ( ゲンタマイシンやアミカシンなど ) は細菌の30 Sリボソームのサブユニットの16 S rRNAに結合することで作用する

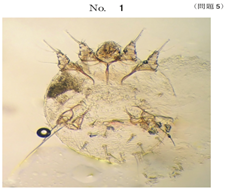

5. ベッドのシーツに付着していた虫体 ( 体長0.4 mm ) の写真

- ヒゼンダニが皮下組織に侵入することによって疥癬を引き起こす

6. 健常者の脳脊髄液中の値が新生児で成人より高い項目に蛋白と細胞数がある ( ※ )

- 蛋白は中高生までに , 細胞数は乳児以降から成人の値となる

※ 解複数 ( 選択肢を1つ選ぶ問に対して解が2つ ) の問題

7. 腹水検査の滲出液所見

- LD 200 U / L以上

- 比重 1.018以上

- 細胞数 多数 ( 1000個 / μL以上 )

- 蛋白濃度 4.0 g / dL以上

- 細胞成分 白血球主体

8. 蛋白漏出性胃腸症の診断に有用な糞便検査はα1-アンチトリプシンクリアランス試験である

- α1-アンチトリプシンの血中から糞便への移行を計算する

9. PCR産物のアガロースゲル電気泳動で非特異的なバンドがみられた場合の対処法

- Mg2+濃度を下げる

- プライマーの量は減らす

- アニーリング温度を上げる

- サイクル数およびサンプル量の増加はPCR増幅の感度を上げる場合におこなう

10. ヒトの減数分裂の接合期に生じる染色体の変化として相同染色体が対合することが挙げられる

- 接合期では母親由来と父親由来の相同染色体が対合し , 二価染色体となる

11. 高尿酸血症

- 尿管結石の原因となる

- 女性に比べて男性に多い

- 診断基準は7.0 mg / dL以上である

- 病型は尿酸排泄低下型が約60%である

- 偽痛風と関連するのはピロリン酸カルシウム結晶で高尿酸血症とは関連しない

12. 急性心筋梗塞の診断に用いられるバイオマーカーはCK-MB・ミオグロビン・心筋トロポニンT < cTnT > ・心筋トロポニンI < cTnI > ・心臓型脂肪酸結合蛋白 < H-FABP > である

- 心臓型脂肪酸結合蛋白 < H-FABP > は心筋梗塞発症後 , 最も早期 ( 2時間以内 ) に上昇する

- 脳性ナトリウム利尿ペプチド < BNP > は心不全の診断に有用である

13. 疾患-検査所見

- 腎性貧血-血清エリスロポエチン低下

- サラセミア-HbF高値

- 遺伝性球状赤血球症-赤血球浸透圧抵抗性減弱

- 自己免疫性溶血性貧血-直接Coombs試験陽性

- 発作性夜間ヘモグロビン尿症-末梢血球細胞表面CD55欠損・CD59欠損

14. 染色体異常

- Angelman症候群-15番染色体 ( 常染色体 )

- DiGeorge症候群-22番染色体 ( 常染色体 )

- Down症候群-21番染色体 ( 常染色体 )

- Klinefelter症候群-47 , XXY ( 性染色体 )

- Turner症候群-45 , X ( 性染色体 )

15. 慢性肉芽腫症は原発性免疫不全症とされており , 自己免疫疾患ではない

- 自己免疫疾患には悪性貧血 ( 自己免疫性萎縮性胃炎 ) ・皮膚筋炎・重症筋無力症・慢性甲状腺炎 ( 橋本病 ) などがある

16. 心電図波形-成り立ち

- P波-心房の脱分極

- QRS波-心室の脱分極

- T波-心室の再分極

- PR時間-房室伝導時間

- QT時間-電気的収縮時間

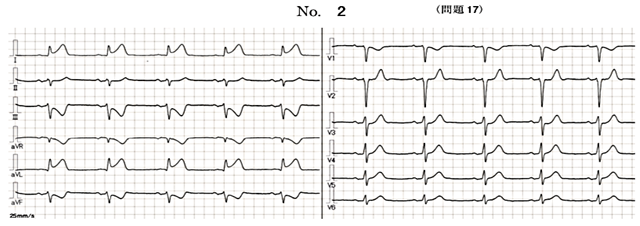

17. 心電図

- Ⅰ , aVL誘導でST上昇がみられ , Ⅲ , aVF誘導で鏡像変化のST低下がみられることから梗塞部位は側壁となる

| 梗塞部位 | 心電図所見 |

| 前壁中隔 | V1~V4誘導でST上昇 |

| 側壁 | Ⅰ ,aVL ,V5~V6誘導でST上昇 |

| 高位側壁 | Ⅰ ,aVL ,高位のV5~V6誘導でST上昇 |

| 下壁 | Ⅱ ,Ⅲ ,aVF誘導でST上昇 |

| 純後壁 | V1~V2誘導でR波増高 ,ST低下 ,陽性T波増高 |

この問題の詳しい解説はここをクリック!

18. Holter心電図検査

- CM5誘導やNASA誘導では胸骨上に電極を装着する

- 双極誘導が用いられる

- NASA誘導ではCM5誘導よりP波がみやすい

- 記録中の体位変化などによりSTは変化する

- 狭心症の診断に有用である

- 血管攣縮性狭心症 ( 異型狭心症 ) の診断に特に有用である

19. 脈波伝播速度 < PWV >

- 加齢により増加する

- 血圧の影響を受ける

- 女性と比べ男性が高値を示す

- 上下肢にカフを巻いておこなう検査法がある

- 高値のとき心血管疾患発症リスクが高まる

20. 検査項目-測定方法

- 残気量-ガス希釈法・体プレチスモグラフ法

- 機能的残気量-ガス希釈法・体プレチスモグラフ法

- ピークフロー-フローボリューム曲線

- 肺拡散能 < DLco > -1回呼吸法・恒常状態法・再呼吸法

- クロージングボリューム-単一窒素呼出曲線

画像の出典:臨床検査技師国家試験 第65回 午後 別冊

■ 続きの解説は《 こちら 》